Забор костного мозга у донора последствия. Главные заблуждения о донорстве костного мозга

Содержание

Донорство костного мозга: последствия для донора, процедура забора

Эндокринолог высшей категории Анна Валерьевна

36033

Дата обновления: Сентябрь 2019

У любого человека есть право согласиться на донорство костного мозга. Это добровольный акт помощи человеку, который в ней нуждается.

Если мужчина или женщина желают осуществить сдачу биологического материала, им нужно первым делом зарегистрироваться в специальном регистре. После проводится целая группа диагностических мероприятий, которые позволяют оценить состояние здоровья потенциального донора.

В случае отсутствия противопоказаний его биологический материал может быть взят и использован во время трансплантации костного мозга.

Что такое донорство костного мозга?

При генетических заболеваниях крови показана терапия по пересадке костного мозга

Донорством называется добровольная сдача своего биологического материала, который в дальнейшем используется во время трансплантации, в данном случае для пересадки костного мозга.

Люди, которые желают помочь тяжелобольным пациентам, записываются в регистр доноров, предоставляющих часть костного мозга.

Добровольцы должны написать заявление, в котором указывают свое желание попасть в регистр. Он актуален для пациентов, обеспокоенных вопросом: «Ищу донора костного мозга».

Показания

Костный мозг сильно страдает у людей с онкологическими патологиями. Их шансом на спасение является донорство. Также такая терапия показана при наличии следующих заболеваний:

- Апластическая форма анемии;

- Лейкоз;

- Поражение лимфатической системы;

- Нейробластома;

- Генетические заболевания крови.

Пациенты с такими патологиями ищут людей, от которых они могут получить здоровый биологический материал для пересадки. Успеха в этом деле добивается больной, который искал подходящего кандидата в таком месте, как регистр потенциальных доноров костного мозга.

Противопоказания

Существуют определенные противопоказания, которые делают человека непригодным для донорства костного мозга. Они могут быть абсолютными или временными.

| Абсолютные противопоказания | Временные противопоказания |

|

|

Если у человека присутствуют временные противопоказания к донорству костного мозга, то ему следует избавиться от имеющегося заболевания или выждать определенный период времени. После ему будет разрешено сдавать биологический материал.

Виды донорства

Перед тем, как стать добровольным донором костного мозга, следует ознакомиться с видами пересадки этого органа.

задача человека, который готов предоставить свой биологический материал для спасения жизни больного пациента, это пожертвование стволовых клеток, принимающих участие в процессах кроветворения.

Пересаживаются они в процессе проведения аутологичной или аллогенной трансплантации.

Аутотрансплантация

Аутотрансплантация проводится только тем больным, чье состояние находится в стадии значительного ослабления болезни

Для проведения данной процедуры потребуется биологический материал самого пациента. У него собирают здоровые стволовые клетки, замораживают и после курса химиотерапии подсаживают в организм.

Если ТКМ (трансплантация костного мозга) проходит успешно, то у пациента быстро восстанавливается работа иммунной системы. Также нормализуется процесс кроветворения.

Аутотрансплантация подходит больным, у которых заболевание находится на стадии ремиссии. Также данный вариант лечения оптимален в случае, если патология не поражает собой костный мозг. Его назначают при лимфогранулематозе, злокачественных опухолях в молочных железах, яичниках и головном мозгу.Что такое аутотрансплантация можно подробно узнать на приеме у своего лечащего врача, которым рекомендована данная процедура.

От идентичного близнеца или здорового родственника

При таком виде пересадки биологический материал берется у близкого родственника или идентичного близнеца. Существует два подвида данной медицинской операции:

- Сингенная трансплантация. Костный мозг для пересадки берут у идентичного близнеца больного. Это значит, что донор имеет абсолютную совместимость с пациентом. В этом случае удается избежать развития иммунного конфликта, что повышает шансы человека на выздоровление;

- Пересадка от родственника. Пациенту не требуется обращаться в регистр здоровых доноров костного мозга, так как материал предоставляет близкий человек. В идеале между ними должна быть совместимость 100%. В противном случае организм может воспринять чужие клетки как злокачественные, требующие уничтожения.

Отдельно рассматривается гаплоидентичная пересадка. Для нее требуется биологический материал, который был взят у человека, не являющегося родственником пациента. При этом их совместимость должна находиться не ниже 50%. Этот вариант терапии считается не самым удачным, так как он характеризуется высоким риском отторжения пересаженных клеток.

Как происходит взятие материала?

Чтобы пациенты нашли идеального донора, тот должен быть найден в регистре. Находить подходящих кандидатур больным помогают специалисты. Им удается найти донора, которые успели ознакомиться с процедурой взятия биологического материала.

Люди, которые никогда не принимали участия в подобных процедурах, интересуются вопросами о том, как обычно происходит забор костного мозга у донора. Данную манипуляцию выполняют в кабинете, подготовленном для проведения оперативных вмешательств. Человеку в обязательном порядке вводится наркоз, так как действия хирурга будут сопровождаться дискомфортными и болезненными ощущениями.

Костный мозг берут из бедра. Иногда материал забирается из подвздошной тазовой кости. Именно в этих зонах располагается в достаточном количестве вещество, которое предоставляют доноры.

В процессе оперативного вмешательства на теле человека не оставляют никаких разрезов, нарушающих целостность кожного покрова. Подобные манипуляции являются лишними в момент забора биологического материала.

Подготовка к операции

Донору костного мозга, за сутки перед сдачей, следует отказаться от употребления молочных и кисломолочных продуктов

Забранный материал будет пригоден для трансплантации, если перед операцией, на которой забирают донорские клетки, человек пройдет предварительную подготовку.

Традиционно у потенциального донора нужно взять 20 г крови, которая требуется для проведения генетической диагностики. После он должен сдать 500 г биологической жидкости для банка. Эту процедуру выполняют непосредственно перед хирургическим вмешательством.Взятие донорского костного мозга требует практически такой же подготовки, как и перед обычной сдачей крови. Необходимо придерживаться следующих правил:

- За 2 дня до запланированной сдачи биологического материала отказаться от употребления алкогольных напитков и острых блюд;

- Ровно за 1 сутки отказаться от употребления молочных и кисломолочных продуктов, яиц и изделий, в составе которых находятся ненатуральные красители;

- Утром перед процедурой нужно хорошо позавтракать. Врачи рекомендуют составлять свой рацион из крепкого чая, гречневой или овсяной каши и сушек. Также можно скушать сваренные макароны и фрукты. Под запрет попадают лишь бананы и виноград. Томаты тоже являются нежелательными.

Потенциальному донору необходимо предоставить врачу свой паспорт. Поэтому не нужно забывать его брать с собой в клинику. Эта мера требуется для правильной установки идентификации личности.

Методика проведения

Людям, которым удалось попасть в базу, нужно быть готовыми прийти на сдачу биологического материала. По словам медиков, данная процедура не представляет серьезной опасности для здоровья и жизни человека. Если эта тема вызывает опасения, можно заранее поинтересоваться у специалиста, опасно ли быть донором костного мозга. Он даст ответ на волнующий вопрос.

Процедура выполняется под наркозом. Он может быть общим или эпидуральным. Специалист вводит полую иглу в нужную зону, после чего постепенно закачивает в шприц дозировку биологической жидкости.

После проведения забора материала донору необходимо в течение 2 суток быть в стационаре, чтобы находиться под наблюдением врача.

Медики не раз говорили, что сдача костного мозга не так опасна, как любое хирургическое вмешательство. Самым неприятным моментом в этой операции является наркоз. После процедуры у человека понижается уровень гемоглобина. Его состояние приходит в норму за месяц. Примерно через 2-3 суток исчезают болезненные симптомы, которые приносили дискомфорт.

Существует еще один способ взятия костного мозга у донора, попавшего в реестр, откуда о нем и узнали. Человек, который смог сдать кровь на типирование и другие диагностические процедуры, отдает нужный материал, взятый из периферической крови.

Для этого ему придется принимать специальный препарат, который выводит ценные клетки из костного мозга в кровоток. После этого у донора берут образец крови, из которой выделяется материал для пересадки.

Далее происходит переливание оставшейся крови через другую вену в организм донора.

Кровь человека должна в течение нескольких раз пройти через сепаратор, чтобы врач мог собрать нужное количество стволовых клеток. Из-за этого длительность процедуры составляет не менее 5-6 часов. По завершению переливания у донора могут возникнуть признаки общего недомогания.

Требования к донору

Людям с сахарным диабетом нельзя быть донорами костного мозга

Люди, которые сдавали на донорство стволовые клетки, знают, что к ним были предъявлены определенные требования. Если хотите попасть в базу, нужно им соответствовать. Необходимо пройти тщательный отбор и только после этого можно попасть в регистр.

Брать биологический материал (как берут костный мозг было описано выше) могут у кандидатов на донорство, которые соответствуют следующим критериям:

- Возраст от 18 до 50 лет;

- Отсутствие инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит, туберкулез, малярия);

- Отсутствие сахарного диабета и онкологических опухолей в организме.

Это минимальный перечень требований. Человеку, с которым может произойти пересадка костного мозга, как от донора, необходимо сдать свою кровь объема 9 мл. Сколько еще понадобится сдавать мл биологической жидкости, можно узнать у врача. Также предоставляются данные кандидата. Нужна его подпись на получение согласия занести свои данные в общий регистр доноров.

Чтобы стать донором, нужно пройти перечисленные выше этапы. Если врачи найдут подходящего человека, то ему потребуется пройти дополнительные анализы, которые подтверждают совместимость с больным. После этого сдаете биологический материал, необходимый для пересадки.

Нужные анализы проводятся в медицинском учреждении. Чтобы подобрать подходящего донора, нужен тщательный осмотр пациента и полная диагностика его организма. После приступают к выбору кандидата для трансплантации.

Кто может стать донором – еще один вопрос, который тревожит участников пересадки костного мозга. Для данной цели подходят:- Сам пациент. Он пригоден для сдачи костного мозга в том случае, если патология находится на стадии ремиссии. Также рассматривается вариант, когда заболевание не касается этого органа.

- Однояйцевый близнец. Такие родственники в большинстве случаев имеют совместимость, равную 100%.

- Близкий родственник. Члены семьи тоже отличаются высокой степенью совместимости друг с другом. Однако это встречается не всегда.

- Не родственник. Называют минимальный процент вероятности подбора чужого человека, который имеет с пациентом хорошую совместимость.

База с донорами существует в разных странах. Самые большие регистры можно найти в США и Германии.

Возможные осложнения

Донорам костного мозга в обязательном порядке предоставляется страховка на случай непредвиденных ситуаций

Донор костного мозга должен быть ознакомлен с тем, какие могут быть последствия для его здоровья после проведения операции, а также во время процедуры. Этот момент лучше всего уточнить на этапе изучения вопроса о том, какие требования предъявляются донорам.

Процедура считается совершенно безопасной, если у донора отсутствуют какие-либо противопоказания к совершению подобных манипуляций.

Если выбран вариант сбора пересаженного в будущем материала путем его выведения из периферической крови, то в течение нескольких суток человека беспокоят общие признаки недомогания. На качестве стволовых клеток это не отражается, поэтому их спокойно пересаживают от донора пациенту.

В отдельных случаях могут возникнуть осложнения в виде попадания в организм инфекции, развития анемии, геморрагии и тяжелого переноса наркоза. Из-за этого донорам предлагается страховка. То есть при ухудшении состояния им предоставляется лечение в клинике.

Где можно сдать костный мозг

Сдать биологический материал для дальнейшей пересадки больному человеку можно в специализированных медицинских центрах, которые сотрудничают с регистром. Речь идет как о частных, так и государственных клиниках. В России эту процедуру выполняют в 40 регионах.

Донорство является добровольным оказанием помощи, за которое человек не получает материальное вознаграждение. Хотя допускаются случаи, когда пациент или его родственники готовы предложить потенциальному донору денежные средства за спасение жизни.

Источник: https://limfouzel.ru/kostnyy-mozg/donorstvo-kostnogo-mozga/

РДКМ

Общественная трансплантация < Не костный и не мозг > Спортзал доноров

Первой в мире успешной трансплантации костного мозга на днях исполнится 50 лет, но в этой сфере по-прежнему живут удивительные заблуждения. Причем даже среди тех, кто связан с темой по долгу службы. Мы решили собрать главные ошибки и рассказать, как все устроено на самом деле.

Фантазия №1. Костный мозг – это мозг. Спинной или даже головной

«Донор костного мозга, это как? Череп вскрывают, что ли?» (из вопросов медицинскому директору Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольге Макаренко перед донорской акцией в городе Каменске-Уральском, 15.09.2018, .com).

На самом деле.

В костном мозге нет нервных клеток, костный мозг – вообще не мозг. Это главный кроветворный орган человека.

Он находится внутри тазовых костей, ребер, грудины, костей черепа, в эпифизах (расширенных концах) длинных трубчатых костей и представляет собой мягкую, пронизанную сосудами массу ярко-красного цвета с большим количеством гемопоэтических стволовых клеток.

Это «клетки-заготовки», которые пока не определились со своим будущим и могут превращаться в клетки разных типов. В костном мозге из стволовых клеток образуются клетки крови – лейкоциты, эритроциты и тромбоциты, которые затем попадают в кровеносную систему через капилляры. На костный мозг приходится примерно 5% веса человека.

Фантазия №2. Костный мозг достают большим шприцем из позвоночника или других костей

«Сара: Тете Косиме нужно кое-что. Это называется костный мозг. Его возьмут из твоего бедра. И им придется использовать большой шприц. Кира: Я не люблю шприцы. Сара: Я знаю. Но ты заснешь. И ничего не почувствуешь. Кира: Тетя Косима умрет, если я этого не сделаю? Сара: Ей очень нехорошо. Поэтому, скорее всего, да.

Кира: Ну тогда… я согласна» (из сериала «Темное дитя», 2-й сезон, 9-я серия).

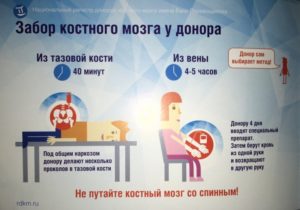

На самом деле. Для пересадки костного мозга нужен не костный мозг как таковой, а гемопоэтические (кроветворные) стволовые клетки. Их можно получать не только из костей, но и из крови, и чаще используется как раз второй способ.

Донору дают специальные препараты, которые выгоняют гемопоэтические стволовые клетки из костного мозга в кровь. Процедура их забора устроена так: кровь берут из вены на одной руке, выделяют из нее гемопоэтические стволовые клетки и возвращают обратно через вену на другой руке. Процедура длится несколько часов, наркоз не требуется.

А первый способ предполагает общую анестезию: из тазовых костей с помощью нескольких пункций берут до 5% костного мозга донора – это примерно литр смеси костного мозга и крови. Как правило, способ выбирает сам донор.

Фантазия №3. Донора костного мозга подбирают по группе крови

«Мне 42, группа крови 2+ Срочно буду донором костного мозга, недорого» (объявление на сайте deskmed.ru).

На самом деле. Совместимость костного мозга двух неродственников – большая редкость, в среднем – 1 на 10 тыс.

Ткани донора и реципиента должны быть как можно более (в идеале – полностью) совместимы, иначе на чужеродный белок в организме может возникнуть иммунная реакция. Требования к совместимости тканей различны.

В случае костного мозга сложность в том, что может возникнуть не только иммунная реакция реципиента на донорский костный мозг, но и обратная реакция – «трансплантат против хозяина».

Пересаженный костный мозг может воспринять организм реципиента как чужеродный и начать с ним бороться. А вот группа крови у людей с тканевой совместимостью может быть разная.

Совместимость тканей (гистосовместимость) – важнейший вопрос при трансплантации костного мозга. Стволовые клетки донора вводят в кровь реципиента. Если совместимость их тканей оказалась недостаточной, реципиент, скорее всего, погибнет.

Перед пересадкой врачам приходится с помощью облучения убить костный мозг пациента – если трансплантат не приживется, обратного пути уже нет. Пересадка костного мозга – опасная операция последней надежды, которая делается в случае крайней необходимости при лейкозе и ряде других заболеваний.

Лучшие доноры костного мозга – родные братья и сестры. Для них вероятность совместимости – 25%. Во всех остальных случаях доноров подбирают по регистрам – гигантским базам данных о потенциальных донорах.

Это люди, которые выразили готовность стать донорами костного мозга и прошли так называемое типирование – сдали кровь для определения своей тканевой совместимости.

Фантазия №4. Участник регистра обычно становится донором, иногда даже несколько раз

«Сегодня еще нет понятия «Почетный донор» для доноров костного мозга. Мы готовим объективное обоснование, что нужно принять такое решение и, конечно, повышать сумму компенсации подоходного налога» (глава ФМБА Владимир Уйба, из интервью «Известиям», 8 июня 2017 года).

На самом деле.

Звание почетного донора ассоциируется с многократным донорством. Но даже однократное донорство костного мозга – удел немногих участников регистра. По статистике ВОЗ, ежегодно в мире проводится более 50 тыс. трансплантаций костного мозга, при этом в части операций используются доноры-родственники.

Международный регистр насчитывает примерно 30 млн человек. Так что шанс участника регистра в течение года стать реальным донором – менее 1/600. В России донором стал каждый 300-й участник регистра.

Бывают случаи, что подходящий реципиент наконец найден, но участник регистра вступил в него так давно, что уже забыл о своем решении и не готов к донорству.

Фантазия №5. На своем костном мозге можно неплохо заработать

«Нужны доноры почки €450 000, печени $400 000, костного мозга €70 000 евро. Все через договор, медицинский центр в Москве, все законно» (одно из множества аналогичных объявлений на сайте deskmed.ru).

На самом деле.

Если речь не идет о родственной трансплантации, донора можно найти только через регистры. Ни один из существующих регистров не предусматривает вознаграждения донорам. Получение подходящего костного мозга в европейских базах, от поиска до доставки, обходится примерно в €18 тыс., в российской – примерно втрое дешевле.

Но это медицинские и логистические расходы, донор не получает из этих денег ни копейки.

Корреспондент Русфонда позвонил по телефону, указанному в приведенном выше объявлении, и предложил продать свой костный мозг. Оператор спросил про группу крови (см.

фантазию №3), сообщил, что она «очень хорошая» и вполне подходит, после чего предложил приехать на Сухаревскую площадь, 3 (это адрес НИИ имени Склифосовского) для сдачи анализов с последующим донорством костного мозга и получением денег.

После вопроса о вероятности гистосовместимости оператор вежливо сообщил, что не будет продолжать разговор. Обычно с «донора» просто пытаются получить деньги за предварительные анализы, и на этом история заканчивается.

Фантазия №6. В России нет регистра костного мозга, потому что еще не приняли закон о нем

«Сейчас учет доноров и реципиентов осуществляется пятью медицинскими организациями с разными подходами. Есть все основания Минздраву России проанализировать сведения, включенные в данные регистры, и создать единую базу.

Но хочу подчеркнуть, что создание такой базы невозможно без внесения изменений в действующую статью 147 ФЗ» (Татьяна Голикова, вице-премьер, на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, 14 сентября 2018 года).

На самом деле. Отдельные регистры костного мозга создаются в России с конца 1970-х годов.

Сейчас существует полтора десятка таких региональных регистров. В 2013 году Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова и Русфонд заключили договор о сотрудничестве для создания единого регистра доноров костного мозга.

Он был создан в подведомственном университету НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. Было разработано программное обеспечение для объединения баз данных. В следующие несколько лет в базу вошли уже существовавшие в России регистры. Сейчас в ней больше 85 тыс. потенциальных доноров.

В 2015 году регистр был назван именем Васи Перевощикова – мальчика, которому так и не успели найти донора. Сейчас Русфонд работает над регистром без участия НИИ Горбачевой. В 2017 году Минюст зарегистрировал Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (БФ «РДКМ», регистрационный номер 1177700013853).В начале сентября в Казани заработала новая NGS-лаборатория, специализирующаяся на первичном типировании добровольцев. Ее мощность – 25 тыс. доноров в год (для сравнения: в 2017 году страна протипировала всего 15 тыс. добровольцев).

На типирование одного потенциального донора российские регистры тратят сейчас минимум 14 тыс. руб., Русфонд снизил стоимость реагентов в казанской лаборатории до 7 тыс. руб.

Активацию донора из Национального регистра (подтверждение совместимости, полное обследование, подготовку к донации, командировку, страховку и забор костного мозга) будет оплачивать Русфонд.

Население России генетически очень разнообразно, у нас очень много малых народов (например, на Северном Кавказе), много смешанных браков. Для многих жителей России найти донора в международном регистре просто невозможно, потому стране так необходим Нацрегистр.

Фантазия №7. В России с трансплантацией костного мозга все неплохо

«Мы сделали существенный скачок в объемах и в качествах пересадки костного мозга. Только у детей мы сделали за прошлый год 500, а всего 1,5 тыс. операций. Если считать расчетно, сколько нам всего нужно, – нам нужно еще плюс 40%, примерно так.

На данный момент в РФ имеются все необходимые механизмы и мощности для того, чтобы это сделать, несмотря на высокую стоимость таких операций Сейчас мы все равно всем делаем, но просто люди ждут» (Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, 16 июля 2018 года).

На самом деле.

Рассчитать потребности в трансплантации костного мозга пока не представляется реальным: оценки специалистов могут различаться на порядок. По данным NCBI (National Center for Biological Information), в США ежегодно производятся примерно 20 тыс. трансплантаций костного мозга.

Если экстраполировать эти данные на Россию, получится, что у нас должны ежегодно производиться примерно 9 тыс. пересадок.

Фантазия №8. Регистр должно создавать государство, а управлять им может только врач

«В Германии, на которую обычно ссылаются как на образец, учредители регистров – это государство в лице федеральной или местной власти, а во главе стоят известные медики. Потому что логистика донорства знакома только им.

Регистры доноров должны существовать только совместно с трансплантационными центрами» (Борис Афанасьев, директор НИИ Детской гематологии, онкологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой, из интервью Русфонду, сентябрь 2018 года).

На самом деле.

Крупнейший в Германии Немецкий регистр доноров костного мозга (DKMS) основан в 1991 году Петером Харфом после смерти его жены от лейкемии. Петер Харф – экономист по образованию, параллельно с работой над регистром он руководил косметической компанией Coty.

Его дочь Катарина, тоже работавшая в сфере бизнеса, – создательница американского отделения фонда. Сейчас в DKMS больше 8 млн потенциальных доноров. Национальный регистр Германии, объединяющий данные всех донорских центров, создан Красным Крестом земли Баден-Вюртемберг – это общественная организация.

Старейший в Германии Регистр Штефана Морша (названный именем юноши, который болел раком крови, ему сделали трансплантацию, но он умер после операции) создали в 1986 году родители Штефана – Эмиль и Хилтруд. Эмиль до сих пор возглавляет эту организацию, а оперативным управлением в фонде занимается сестра Штефана Сюзанна.

Фантазия №9. Регистры доноров всегда развиваются очень медленно

«В какие сроки вы планируете создать регистр? – Наш единственный план – работать в этом направлении. Но сказать, что это будет через два или три года, мы пока не можем. Зарубежные страны шли к своим регистрам десятки лет.

Мы начали эту работу всего пять лет назад» (глава ФМБА Владимир Уйба, из интервью «Известиям» 8 июня 2017 года).

На самом деле. По мировым масштабам наполнение регистров костного мозга пока идет в России чрезвычайно медленно. Например, немецкий DKMS за первый год своего существования сумел привлечь 68 тыс.

потенциальных доноров. Сейчас DKMS работает на территории нескольких стран, но в те годы он ограничивался Германией.

Фантазия №10. Вывоз костного мозга – путь к созданию биологического оружия против россиян

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально.

Мы – такой объект очень большого интереса…» (Владимир Путин, президент РФ, заседание Совета по правам человека, октябрь 2017 года).

На самом деле. Биологи считают, что создание этноспецифического оружия нереально («Атака или изучение.

Чем сбор и вывоз биоматериалов угрожает безопасности России», Forbes; «Биолог ответил на вопрос Путина», Национальная служба новостей). Отличия русских от европейцев слишком малы и слабо сказываются на функционировании организма, чтобы создать специальную «инфекцию для русских». 110 млн жителей России – русские.

Материал для изучения их генотипа, если только поставить себе такую цель, легко найти за рубежом. В США больше 3 млн русских, в Канаде, Германии, Латвии – примерно по 500 тыс., в Бразилии – 200 тыс. А всего, по разным оценкам, русских за рубежом – от 20 до 30 млн.

Донорство костного мозга не имеет границ: в прошлом году больше 300 трансплантаций было произведено в России с использованием зарубежного донорского материала. Логика всемирного сотрудничества в этой сфере предполагает, что страны не только пользуются международной базой, но и способствуют ее пополнению.

Justyna Miszkiewicz/Welcomeimages

Источник: https://rdkm.rusfond.ru/registr/145

Последствия донорства костного мозга для человека

Костный мозг — орган кровеносной системы, выполняющий функцию гемопоэза (кроветворения). Множество заболеваний, связанных с нарушением процесса обновления крови, возникают у различных категорий населения. А значит, рождается потребность в трансплантации стволовых клеток.

Для такой операции необходим человек, чей генетический материал подойдет реципиенту. Донорство костного мозга многих пугает, так как люди попросту не знают о возможных последствиях пересадки.

Возможности пересадки

Без трансплантации костного мозга не обойтись при болезнях, которые связаны с нарушением деятельности этого органа или иммунной системы.

Обычно трансплантация нужна при злокачественных болезнях крови:

- Лейкоз (еще называют «лейкемия» или «белокровие») — заболевание, характеризующееся нарушением процесса кроветворения: клетки не успевают созревать, а сразу делятся, не проходя дальнейшие этапы. Если несозревших клеток много, то они вытесняют нормальные кроветворные тельца. Лейкоз бывает нескольких видов: острый миелобластный (когда миелоциты останавливаются на стадии миелобластов, не превращаясь в промиелоциты), острый лимфобластный (когда лимфоциты останавливаются на стадии лимфобластов, не превращаясь в пролимфоциты), хронический миелолейкоз (похож по принципу на острый миелобластный, но болезнь развивается медленнее), плазмоцитома (превращение нормальных клеток плазмы в миеломные).

- Лимфома (сюда входят болезнь Ходжкина и неходжкинские лимфомы) — заболевание, характеризующееся накоплением опухолевых лимфоцитов.

Также пересадка стволовых клеток необходима при незлокачественных болезнях:

- Тяжелые заболевания метаболизма: синдром Хантера (болезнь, сцепленная с X хромосомой, характеризующаяся накоплением жиров и белко-углеводов в клетках), адренолейкодистрофия (характеризуется накоплением жирных кислот в клетках);

- Дефициты иммунитета: ВИЧ-инфекция (приобретенное заболевание), тяжелый иммунодефицит (врожденный);

- Болезни костного мозга: анемия Фанкони (ломкость хромосом), апластическая анемия (угнетение процесса кроветворения);

- Аутоиммунные заболевания: красная волчанка (воспаление соединительной ткани, характеризующееся поражением самой ткани и сосудов микроциркуляторного русла), ревматоидный артрит (поражается соединительная ткань и мелкие сосуды периферии).

Во врачебной практике эти заболевания лечат облучением. Но такие методы убивают не только опухолевые клетки, но и здоровые.

Поэтому после интенсивной химиотерапии поврежденные или уничтоженные гемопоэтические клетки заменяют при пересадке на здоровые.

Этот метод лечения не гарантирует 100% выздоровления, но может продлить жизнь больному.

Посмотрите видео о трансплантации костного мозга:

Подбор клеток

Материал для пересадки клеток может быть получен:

- От нуждающегося, его болезнь длительный период времени может быть в ремиссии (невыраженные симптомы и приемлемые анализы). Такую пересадку называют аутологической.

- От однояйцевого близнеца. Такую трансплантацию называют сингенной.

- От родственника (не все родственники могут подойти по генетическому материалу). Обычно подходят братья или сёстры, совместимость с родителями намного меньше. Вероятность, что брат или сестра подойдут, составляет примерно 25%. Такую трансплантацию называют аллогенной пересадкой костного мозга родственного донора.

- От неродственного человека (если для нуждающегося не подходят родственники, то на помощь приходят национальные или зарубежные банки донорства клеток). Такую пересадку называют аллогенной трансплантацией постороннего донора.

Донором стволовых клеток может быть каждый человек, чей возраст входит в категорию 18-50 лет, не болеющий:

- аутоиммунными болезнями;

- тяжелыми инфекционными заболеваниями;

- гепатитами B и C;

- туберкулезом;

- приобретенным или врожденным иммунодефицитом;

- онкологией;

- тяжелыми расстройствами психики.

Чтобы стать донором, нужно идти в больницу. Там подскажут, где располагается находящийся рядом центр регистра доноров. Специалисты расскажут, как берут клетки у донора, как происходит сама операция и какие могут быть последствия.

В специализированном отделении центра нужно сдать девять миллилитров крови для прохождения процедуры «типирования» — определения основ донорского материала.

Сведения вносят в регистр (база данных, где хранятся все донорские материалы). После внесения материалов в донорский банк необходимо ждать, пока найдется нуждающийся в пересадке человек.

Процесс может затянуться и на несколько лет, а может и вовсе никогда не завершится.

Процедура забора стволовых клеток

Забор гемопоэтических клеток из костного мозга может происходить двумя методами. Один из них выбирают специалисты в соответствии с медицинскими показаниями для конкретного донора.

Способы забора стволовых клеток:

- Из тазовой кости. Для проведения процедуры предварительно берут анализ, который определяет, сможет ли человек перенести анестезию. За сутки до операции донора госпитализируют. Забор стволовых клеток происходит под общим наркозом большим шприцом в область сосредоточения костной ткани. Обычно делают сразу несколько проколов, через которые забирают до двух тысяч миллилитров жидкости, что составляет несколько процентов от всей доли костного мозга. Процедура проходит в течение 30 минут, а период полного восстановления длится до месяца.

- Через кровь донора. За семь дней до даты процедуры забора донору назначают специальный препарат Лейкостим, который вызывает выброс в кровь стволовых клеток. После у донора берут кровь из руки, а позже отделяют стволовые клетки. Остальная кровь с отделенными стволовыми клетками возвращается через вторую руку. Такая процедура проходит несколько часов, а восстановление занимает около четырнадцати дней.

Стоит помнить, что процедура донорства стволовых клеток не оплачивается и совершается для спасения жизни другого.

Последствия для донора

Процедура забора совершенно безопасна, если у донора не будет медицинских противопоказаний. При заборе через тазовую кость после операции возможны боли в костях.

При втором способе в течение недели воздействия препарата могут быть неприятные ощущения: боли в мышцах и суставах, головная боль, тошнота. Эти последствия являются совершенно нормальной реакцией организма на донорство.

Согласно международному регламенту вопрос о допуске будущего донора принимают врачи, не связанные с больницей, где находится реципиент. Это дополнительно обезопасит донора.

Бывают случаи, когда возникают осложнения: последствия наркоза, инфекции, анемия и геморрагии. В таком случае в России предусмотрена страховка для доноров гемопоэтических клеток, а значит — гарантированное лечение в больнице.

Период восстановления

После процедуры донорства организму необходимо возобновить потраченные усилия и повысить иммунитет. Для этого применяют народные средства:

- Чай из дикорастущего клевера (несколько цветков заваривают в кипятке и пьют);

- Калган (лапчатка). Измельченные корни растения заливают 70% медицинским спиртом, настаивают семь дней. Принимают по несколько капель три раза в сутки;

- Также принимают и общеукрепляющие и повышающие иммунитет препараты: Аскофол, Активанад-Н.

Для повышения тонуса организма и лимфосистемы можно пройти курс лимфодренажного массажа.

Подробнее о нем читайте тут.

Таким образом, стать донором клеток костного мозга или нет, решает каждый человек сам, ведь с одной стороны — благородное дело, спасающее жизнь другого человека, а с другой — сложная процедура с хоть и редкими, но возможными осложнениями.

Источник: https://limfamed.ru/stroenie/kostnyj-mozg/posledstviya-donorstva.html

Особенности забора стволовых клеток у донора и последствия после процедуры

Донорство костного мозга – довольно популярная процедура в современной медицине, которой пользуются люди, нуждающиеся в пересадке конкретного органа. Таких людей очень много: от самых маленьких, до людей преклонного возраста.

Например, при развитии лейкоза или иного подобного заболевания требуется пересадка костного мозга, и для этой процедуры необходимо найти донора.

Кто может им стать и, главное, возникают ли какие-нибудь последствия забора костного мозга?

Что такое «донор костного мозга»

Данное понятие относится к человеку, который путем забора в стационарных условиях отдает незначительную часть своего костного вещества для последующего введения другому человеку.

Подобное полужидкое вещество локализуется в костях туловища и обеспечивает производство кровяных клеток.

Таковое необходимо для пересадки от здорового к больному человеку в случае развития лейкоза, опухолей, апластической анемии, генетических недугов.

Также по теме: «Что такое костный мозг и каковы его функции?«

Как стать донором костного мозга

Создаются специальные регистры претендентов на донорство, войти в который можно каждому здоровому человеку, подписав специальное соглашение. Возраст потенциального донора ограничен: от 18-50 лет.

После того, как человека внесли в реестр, необходимо будет подождать, пока его костное вещество понадобится для пересадки.

В некоторых случаях донор может отказаться от проведения подобного оперативного вмешательства, даже если он подходит для проведения такой процедуры по всем параметрам.

Тому виной могут быть некоторые весомые причины, например, — плохое общее состояние здоровья на момент необходимости забора, нехватка времени в день проведения операции, страх перед возможными осложнениями или болевым синдромом, который может возникнуть.Донорство костного мозга – процедура добровольная. Именно поэтому человек, согласившийся на ее проведение в будущем, может в любой момент от нее отказаться. Но донор должен понимать, что своим отказом он ставит на кон чью – то жизнь.

Сколько платят за сдачу костного мозга

Данная процедура считается безвозмездной и анонимной в каждой стране.

При каких обстоятельствах человек не подходит для донорства

Противопоказания для донорства костного мозга могут быть как абсолютными, так и относительными. Абсолютными можно назвать такие:

- имеющиеся патологии инфекционного характера, передача которых происходит через кровь: СПИД, ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит, туберкулез, бруцеллез и др.;

- развитие в организме паразитарных заболеваний, которые также передаются через кровь, например, — филяриатоза;

- наличие злокачественных новообразований;

- развитие в организме патологий кроветворной системы;

- наличие заболеваний сердца и сосудов: гипертонии тяжелой степени, ишемической болезни, атеросклероза, рецидивирующего тромбофлебита и др.;

- патологии дыхательной системы: развитие бронхиальной астмы или эмфиземы легких, обструктивного бронхита;

- патологии пищеварительного тракта: развитие ахилического гастрита или язвы желудка, 12-перстной кишки;

- развитие в организме цирроза печени или калькулезного холецистита, а также хронических патологий печени;

- имеющиеся патологии почек и мочевыделительной системы;

- развитие болезней эндокринной системы с выраженным течением;

- развитие патологий ЛОР – органов и глаз;

- из кожных заболеваний можно выделить псориаз, грибок, микоз.

К временным противопоказаниям со сроком запрета на забор вещества после выздоровления можно отнести таковые:

- переливание крови – 6 месяцев;

- оперативные вмешательства, включая искусственное прерывание беременности – от полугода;

- тату – процедура, лечение иглоукалыванием – год;

- развитие малярии – три года;

- развитие острой респираторной инфекции – месяц;

- воспалительный процесс в организме острого или хронического течения – месяц;

- развитие ВСД (вегето — сосудистая дистония) – месяц;

- некоторые прививки – от десяти дней (вакцинация против гепатита В, столбняка, дифтерии, холеры) до месяца (вакцинация против чумы, столбняка, бешенства);

- период беременности – спустя год после родов;

- месячные – спустя пять дней после окончания.

Как происходит забор костного мозга у донора

Данная процедура проводится в операционном кабинете, используя предварительно общий наркоз. Последний рекомендован для минимизации возникновения дискомфортных проявлений во время проведения операции.

Рекомендуем статью: «В каких случаях необходима пересадка костного мозга и как она проводится»

Откуда берут костный мозг для пересадки

Во время действия наркоза врач осуществляет введение иглы в кость бедра или подвздошную тазовую кость. Именно в данных костях сосредотачивается костное вещество в большом количестве. Никакие разрезы кожного покрова во время проведения забора не требуются.

Сколько нужно будет костного мозга взять в том или ином случае

Зависит от того, какого роста и веса донор, а также от того, какова концентрация его клеток во взятой массе. В большинстве случаев необходимый объем жидкости – 900-2000 мл.

Больно ли брать костный мозг

После окончания действия общей анестезии у донора начинают возникать неприятные ощущения в тех местах, где врач делал проколы для забора жидкости.

Характер болевого синдрома схожий с дискомфортом после сильного падения на область бедра. Устранить такую боль можно с помощью обезболивающих таблеток.

После проведения забора необходимой жидкости донора (а именно, — на следующий день) выписывают из стационара.

Опасно ли быть донором костного мозга

Ответить однозначно невозможно. Забор подобного вещества считается, все же, операцией, а любое оперативное вмешательство, которое проводится в стационарных условиях, может сопровождаться возникновением осложнений.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить некоторые осложнения, которые могут возникать после процедуры забора соответствующего вещества из костей:

- кровотечение;

- инфицирование.

Существуют и некоторые осложняющие факторы, которые при своем воздействии могут стать причиной возникновения негативных последствий после проведения операции:

- сбой в функционировании сердца и сосудов;

- проникновение инфекций в область, где проводили забор;

- проникновение инфекций в кровь;

- если имело место проведение лучевого лечения в области, где проводили забор;

- если протекает в организме остеопороз тяжелой стадии.

Для предотвращения возможного кровотечения после проведения забора костного мозга, тем донорам, которые параллельно принимают лекарственные средства с разжижающим кровь эффектом, рекомендовано прекратить их употребление на определенный врачом срок. С места введения иглы и проведения забора на протяжении некоторого времени может идти кровь в небольшом количестве. Это нормальное явление.

Если начали возникать следующие настораживающие симптомы, необходимо незамедлительно посетить врача и оповестить его о них:

- общее недомогание, лихорадочный синдром и озноб – симптоматика инфицирования организма;

- отечность, болевой синдром с нарастающим характером в месте проведения пункции;

- кожный покров в месте проведения пункции покраснел, в этом же месте начала выделяться жидкость;

- возникла тошнота и рвотные позывы;

- возникла сыпь по всему туловищу;

- болевой суставный синдром;

- чувство нехватки воздуха, кашель и болевой синдром в области сердца.

В большинстве случаев процент возможного возникновения негативных последствий достаточно низок, ведь в процессе проведения оперативного вмешательства и осуществления пункции не происходит затрагивание крупных сосудов и важных внутренних органов. Уже через несколько дней дискомфорт в области проведения забора исчезает.

Источник: https://prolimfouzel.ru/profilaktika/peresadka-kostnogo-mozga-i-posledstviya.html