Магнитно-резонансная ангиография мозга: особенности проведения процедуры. Магнитно-резонансная ангиография (МР-ангиография) Когда назначают ангиографию

Содержание

Что такое МРТ сосудов (ангиография) головного мозга

24.09.2018

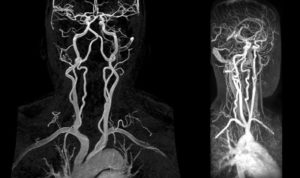

МРТ ангиография сосудов головного мозга (ангиопрограмма) – это медицинский диагностический метод исследования, визуализирующий артерии и вены в трехмерном пространстве с помощью контрастного усиления и без.

Сканирование проводится при помощи магнитно-резонансной томографии. Задача метода – изучить анатомическое строение сосудов и их функциональное состояние. МРТ позволяет диагностировать сосудистые патологии на ранней стадии развития.

Это позволяет как можно раньше приступить к лечению.

В основе ангиографического метода – воздействие магнитного поля на протоны водорода, которые изменяют свое пространственное положение.

Когда атомы водорода вращаются, выделяется и поглощается энергия, которая формирует собственное электромагнитное поле. Датчики томографа регистрируют появившуюся силу.

Информация обрабатывается и отцифровывается, после чего появляется на мониторе. Врач сравнивает норму с патологией, оценивает наличие патологических очагов и сосудистых соединений.

Магнитно-резонансная томография с ангиографией сосудов бывает трех видов:

- Времяпролетная ангиография. Суть метода – регистрация разницы электромагнитного поля между статичными тканями и кровью.

- Фазово-контрастная ангиография. Определяет скорость и направление кровотока. Выделяет отдельные артерии и вены. Подавляет фоновый сигнал, а значит имеет повышенное качество изображения.

- 4D-ангиография. Метод разделяет венозный и артериальный кровоток, визуализирует динамику крови. Исследование проходит быстрее, чем два предыдущих.

Особенности процедуры

Особенность МРТ артерий и вен головного мозга в том, что выявляются такие сосудистые патологии:

- Внутримозговая аневризма – необратимое расширение стенок сосудов.

- Артериовенозная мальформация – патологические соединения между артериями и венами, приводящие к нарушению местного кровотока.

- Атеросклероз сосудов головного мозга, при котором на внутренней стороне стенки артерии скапливаются жировые бляшки, препятствующие кровотоку.

- Последствия острых мозговых нарушений: инсульта, субарахноидального кровоизлияния.

- Расслоение сонных артерий.

- Выпячивание части стенок сосуда.

- Закупорка венозных синусов тромбом.

- Нейроваскулярный конфликт, при котором сосуд сдавливает черепно-мозговые нервы.

- Воспаление сосудов: артерии, флебит.

Метод также помогает при установлении причин кровоизлияния в мозговую ткань.

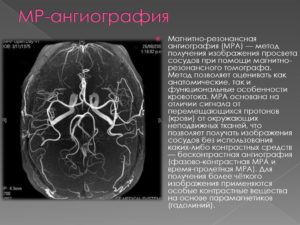

МРТ сосудов проводят обычно с контрастированием. Контраст – это фармакологический препарат на основе гадолиния. Это вещество, при попадании в кровь, накапливает вокруг себя электромагнитное поле, таким образов усиливая детализацию картины.

Второй вариант – проведение МРТ без контраста. Он используется для людей, страдающих аллергиями и имеющих индивидуальную непереносимость компонентов контрастного препарата. Однако изображение в ангиопрограмме менее показательное и труднее поддается расшифровке.

Ангиография – безопасная процедура. Магнитное поле не несет вреда для организма. Ее можно назначать несколько раз в год.

Показания и противопоказания

МРТ сосудов делают, если пациент жалуется на такие симптомы или у него установлены следующие признаки:

- Частые обмороки, нарушение сознания, кома.

- Периодическая выраженная головная боль. Цефалгия, которая не снимается обезболивающими средствами.

- У родственников был инсульт или аневризма сосудов.

- В анамнезе были мозговые кровоизлияния.

- Головокружение, тошнота и рвота, общее плохое самочувствие, повышенная температура тела, отсутствие аппетита – подозрение на повышенное внутричерепное давление и новообразование.

- Недавно перенесенные черепно-мозговые травмы, судорожный припадок.

- Признаки неврологического дефицита: нарушение движений, головокружение, отсутствие речи, нарушение чувствительности, нарушение сознания.

- Вегетососудистая дистония.

Магнитная ангиография также назначается для контроля за эффективностью препаратов, влияющих на свертывание крови.

Магнитно-резонансную томографию в ангиорежиме не проводят при таких условиях:

- наличие в организме пациента металлических и электронных вставок, например, искусственного кардиостимулятора или аппарата для внутреннего уха;

- острая хроническая почечная, печеночная и сердечная недостаточность;

- татуировки на основе металлических красок;

- ферромагнитные осколки в теле;

- встроенный аппарат Илизарова;

- клаустрофобия;

- искусственные сердечные клапаны;

- первые три месяца беременности;

- психотическое и неадекватное состояние исследуемого;

- брекеты не на основе титана;

- тяжелое состояние пациента.

МРТ головного мозга с контрастированием сосудов нельзя проводить в таких случаях:

- пациент страдает заболеваниями крови;

- имеется индивидуальная непереносимость компонентов контрастного препарата;

- недостаточность почек;

- беременность на любых сроках: контраст проникает в кровь плода, что может негативно сказаться на его развитии.

Как делают МРТ сосудов

МРТ ангиография артерий и вен делается следующим образом:

- Пациенту выдают халат. Он переодевается и проходит в комнату с томографом. Лаборант объясняет инструкцию и основные требования, например, что во время сканирования нельзя двигаться.

- Исследуемый укладывается на столик томографа. Медсестра дезинфицирует кожу в месте укола. Вводится катетер. По просьбе пациента медицинский работник может перед уколом обезболить кожу. Вводится катетер.

- В кровеносное русло поступает контрастное вещество. В это время пациенты часто ощущают покалывание в затылке и жжение в области укола, некоторые жалуются на тошноту. Эти чувства быстро проходят.

- Столик заезжает в туннель томографа. Ангиография в открытом томографе проводится без туннеля (это подходит для людей, страдающих клаустрофобией). Проводится сканирование. Сколько длится по времени: в среднем от 30 до 60 минут. МРТ без ангиографии проводится до 30 минут.

- После сканирования столик выдвигается из туннеля. Медсестра удаляет катетер. На место прокола накладывается стерильная повязка. После процедуры еще 30 минут врач наблюдает за пациентом.

- Спустя полчаса человека отпускают домой.

Отличие МРТ сосудов головного мозга и МРТ головного мозга

Отличий в принципе функционирования этих исследований нет: оба метода работают на магнитном поле и выдают послойные трехмерные изображения мозга и тканей. Различие кроется в показаниях и в «сфере влияния». Задача МРТ с сосудистой программой – изучение работоспособности артерий и вен. То есть ангиография визуализирует патологии сосудов и все, что связанно с нарушениями гемодинамики.

Суть классической магнитно-резонансной томографии – визуализация патологий мозга:

- Опухоли, кисты.

- Воспалительные недуги, например, менингит.

- Нейродегенеративные заболевания, такие как рассеянный склероз или болезнь Альцгеймера.

- Повышенное внутричерепное давление.

- Расширение и нарушение симметрии желудочков.

- Смещение структур головного мозга.

- Скопление гельминтов.

Кроме того, ангиография – это одна из разновидностей магнитно-резонансной томографии.

Не нашли подходящий ответ?

Найдите врача и задайте ему вопрос!

Источник: https://sortmozg.com/obsledovanie-i-diagnostika/mrt-angiografiya-golovnogo-mozga

Диагностическая ценность магнитно-резонансной ангиографии

Магнитно резонансная томография позволяет изучать не только структуру внутренних органов человека, но и состояние кровеносных сосудов. Для этого проводят МРТ в режиме ангиографии. Определим особенности проведения диагностики заболеваний кровеносной системы и выясним, что она может показать, а также какие бывают показания и противопоказания к процедуре.

Суть метода

Ангиография – это диагностический метод, с помощью которого выявляют заболевания вен и артерий в тканях и внутренних органах. Раньше его можно было применять в рамках рентгенографии или компьютерной томографии.

Но оба способа связаны с облучением волнами рентгеновской частоты. С открытием магнитно-резонансной томографии появилась возможность получать изображение сосудистой сетки человеческого организма без вреда для пациента.

Выясним, как это работает.

Суть МРТ в режиме ангиографии заключается в ядерном магнитном резонансе. Дело в том, что ядра атомов водорода колеблются с определенной частотой, создавая вокруг себя магнитное поле. Если их поместить в другое магнитное поле, создаваемое томографом, то эти поля будут накладываться друг на друга и усиливаться.

Если добиться, чтобы магнитное поле внутри томографа колебалось с той же частотой, что и ядра атомов водорода, то возникает явление, которое называется резонансом. В это время резко возрастает сила магнитного поля, что фиксируется датчиками аппарата. Собирая сигналы, компьютер анализирует их, преобразуя в графическую форму представления информации.Получается картинка, точно передающая структуру вен и артерий, а также их расположение.

Диагностика методом МРТ безопасна для пациента, потому что она использует только магнитного поле и радиоволны. В отличие от рентгена они не облучают организм.

Какие органы обследуют, и в каких случаях применяют

С помощью магнитно-резонансной ангиографии можно получить изображение кровеносных сосудов в любом органе. Но чаще всего появляется необходимость:

Показаниями для проведения ангиографии с помощью МРТ являются:

- Черепно-мозговая травма;

- Васкулит (воспаление сосудистых стенок);

- Атеросклероз сосудов;

- Варикозное расширение вен;

- Расслоение аорты;

- Врожденный порок сердца;

- Нарушения зрения и слуха;

- Синдром внешнего сдавливания сосудов;

- Частые головные боли;

- Сужение артерий в диаметре;

- Подозрение на онкологическое заболевание.

Большинство патологий мозга находятся в причинно-следственных связях с состоянием сосудов шеи и самого мозга. Поэтому возможности ангиографии обширны: она может выявить не только заболевание, но и причины, вызвавшие его.

Классификация в зависимости от импульсных последовательностей

Для диагностики вен и сосудов применяют МРТ в ангиорежиме. Такая процедура может быть выполнена в трех вариантах:

- Фазово-контрастная ангиография (применяется для исследования венозных сосудов головного мозга);

- Времяпролетная ангиография (для изучения состояния шейных и мозговых артерий проводится только такой вариант);

- Ангиография-4D (может быть применена для изучения любых кровеносных сосудов).

Фазово-контрастный метод МРТ ангиографии необходим для визуальной оценки скорости тока крови. Сигнал, передаваемый томографом, содержит фазовую и амплитудную компоненты. Это самая продолжительная по времени процедура, которая может длиться от 20 до 60 минут.

Времяпролетная ангиография применяет импульсную последовательность с маленьким временем спин-релаксации («градиентное эхо»). Это позволяет сканировать сосуды в плоскости, перпендикулярной направлению тока крови.

Если от крови идет высокий сигнал, это говорит о ее втекании в срез векторов, не подавленных возбуждениями радиочастотных волн. Подавленные неподвижные вектора претерпевают частичную релаксацию между этими возбуждениями. Сигнал в таком случае будет низким.

Время исследования составляет всего 10-15 минут.

В ряде случаев проводят ангиографию 4D. Это самая короткая по времени процедура, которая может выявить различные нарушения тока крови (исследование сосудов в динамике).

Подготовка к обследованию

Обычно врач-рентгенолог перед томографией в ангиорежиме рекомендует прийти на обследование после 4-6-часового воздержания от пищи. Тогда данные, полученные в результате исследования, будут достоверными.

Явиться в диагностический кабинет лучше в просторной одежде без металлической фурнитуры, потому что процедура требует отсутствия металла. В противном случае вам придется переодеться в больничную одежду: сорочку или халат. Также нужно заранее снять все украшения: пирсинг, серьги, кольца, цепочки и часы.

При наличии металла в той части тела, которую будут обследовать, заранее поинтересуйтесь о его составе. Все металлические имплантаты и протезы не должны содержать ферромагнетиков. В противном случае результаты процедуры окажутся неинформативными.

Если МРТ будет требовать введения контрастного вещества, то заранее следует предупредить врача о таких заболеваниях, как почечная недостаточность и бронхиальная астма, а также о беременности, если она есть или только подозревается.

Методика проведения процедуры

МРТ с ангиопрограммой проводится следующим образом:

- Пациент подготавливается к процедуре и сообщает врачу о возможных противопоказаниях к ней.

- Если показано МРТ с контрастированием, то вводится контрастное вещество, а при волнении пациента — еще и седативный препарат.

- Пациент ложится на стол, ему фиксируют голову, чтобы во время проведения ангиографии она была полностью неподвижной.

- Стол задвигается в тоннель томографа, и аппарат начинает сканировать кровеносные сосуды.

- После окончания работы томографа стол выдвигается и пациент может покинуть диагностический кабинет, переодевшись в свою одежду.

Время исследования может варьироваться в пределах от 5 до 60 минут. Все зависит от таких факторов, как вид проводимой ангиографии, необходимость во введении контраста и/или седативного средства, а также от объема выполненной томографом работы.

Иногда, после прохождения ангиографии пациент остается еще на несколько часов в клинике. Это бывает, если процедура проводилась под наркозом. Если анестезиолог не выявил в течение этого времени нарушений, то пациент может отправиться домой.

Обычно, МР-ангиографию проводят в закрытых томографах. Но если пациент страдает клаустрофобией, исследование можно провести в аппарате открытого типа, потому что в большинстве случаев для диагностики сосудистых заболеваний высокопольного режима работы не требуется.

Противопоказания и ограничения

Провести МРТ с ангиографией сосудов можно не всегда. Для процедуры выделяют следующие противопоказания:

- Наличие имплантатов в среднем ухе (если они выполнены из металла из группы ферромагнетиков);

- Установленный кардиостимулятор (магнитное поле будет имитировать ритм сердца);

- Инородные металлические тела в исследуемой области тела;

- Установленные в головном мозге клипсы для остановки крови в целях исключения субарахноидального или внутримозгового кровотечения;

- Масса тела больше максимально допустимой нагрузки, на которую рассчитан томограф (обычно предел для МРТ составляет 120-140 кг);

- Индивидуальная непереносимость гадолиния (при проведении процедуры с контрастированием).

Выше перечислены абсолютные противопоказания, но есть и относительные:

- Клаустрофобия;

- Беременность в первом триместре;

- Наличие зубных имплантатов, которые могут исказить реальную картину;

- Простуда и насморк, а также другие воспалительные заболевания с сильно выраженными признаками (диагностика теряет долю информативности);

- Почечная недостаточность и бронхиальная астма (если вводится вещество для получения более четких снимков).

Томография безопасна для женщин в период беременности на любом сроке (и для плода тоже). Однако в первом триместре, когда идет закладка всех органов, лучше перестраховаться. Особенно если речь идет об исследовании с введением контрастирующего препарата.

МР-ангиография дает возможность заглянуть внутрь сосудов, но в отличие от других методов диагностики, связанных с рентгеновским облучением, она не визуализирует кальциевые отложения внутри них. Таким образом, результаты КТ и МРТ могут отличаться друг от друга. Кроме того, изображение мелких сосудов и капилляров будет смазанным, недостаточно четким.

Расшифровка снимков

Обследование сосудов позволяет выявить следующие патологии:

- Аневризмы (патологическое расширение стенок сосудов) и их расслоения;

- Врожденные пороки сердца;

- Артериальный атеросклероз;

- Воспаление сосудистых стенок (васкулит);

- Стеноз (патологическое сужение) сосудов.

В отличие от обычного томографического исследования головного мозга, с помощью диагностики в режиме ангиографии можно обнаружить геморрагические виды инсультов.

Этот метод в сочетании с контрастированием также хорош для выявления опухолей. Внутри них — всегда густо сплетенная сосудистая сетка.

Когда по ней проходит контрастное вещество, новообразование выделяется на снимке ярким пятном с четко ограниченными краями.

Для организма МРТ-ангиография сосудов совершенно безопасна, но этот вид диагностики очень информативный. Он выявляет наличие опухолей и визуализирует патологические структуры. Все это необходимо для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения сосудистых заболеваний.

Источник: https://diagme.ru/mrt/obshie-svedeniya/angiografiya

Ангиография сосудов головного мозга: что это такое, показания и противопоказания

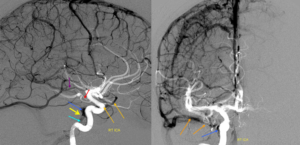

Ангиография сосудов головного мозга – это инструментальный метод исследования, позволяющий в буквальном смысле слова «увидеть» сосуды головного мозга.

Для проведения исследования необходимо введение в соответствующий сосуд головного мозга контрастного вещества и наличие рентгеновского аппарата, с помощью которого будет зафиксировано изображение сосудов, заполненных этим контрастом.

Ангиография сосудов головного мозга – это не рутинный метод диагностики, у него имеются свои показания и противопоказания, а также, к сожалению, и осложнения. Что это за метод диагностики, в каких случаях его применяют, как именно проводят и о других нюансах ангиографии сосудов головного мозга вы сможете узнать из этой статьи.

Ангиография в широком смысле – это получение изображения любых сосудов организма с помощью рентгеновских лучей. Ангиография сосудов головного мозга – это лишь одна из разновидностей этого обширного метода исследования.

Ангиография известна медицине уже на протяжении почти 100 лет. Впервые ее предложил португальский невролог Е. Мониц еще в 1927 году.

В 1936 году ангиография была применена в клинической практике, а в России метод стал использоваться с 1954 года благодаря ростовским нейрохирургам В.А.Никольскому и Э.С.Темирову.Несмотря на столь длительный период использования, ангиография сосудов головного мозга продолжает совершенствоваться и по настоящее время.

В чем заключается ангиография сосудов головного мозга?

Суть этого метода исследования заключается в следующем. Больному в определенную артерию головного мозга (или всю сеть артерий мозга) вводится рентгенконтрастное вещество, обычно на основе йода (Урографин, Трийодтраст, Омнипак, Ультравист и другие).

Это делается для того, чтобы можно было на рентгеновской пленке зафиксировать изображение сосуда, поскольку при обычном снимке сосуды плохо визуализируются.

Введение рентгенконтрастного вещества возможно путем пункции соответствующего сосуда (если это технически выполнимо) либо через катетер, подведенный к необходимому сосуду с периферии (обычно из бедренной артерии).

Когда контрастное вещество оказывается в сосудистом русле, производится серия рентгеновских снимков в двух проекциях (прямой и боковой). Полученные снимки оцениваются врачом-рентгенологом, им делаются выводы о наличии либо отсутствии определенной патологии сосудов головного мозга.

Разновидности

В зависимости от способа введения препарата этот метод исследования может быть:

- пункционным (когда контраст вводится путем прокола соответствующего сосуда);

- катетеризационным (когда контраст доставляется через катетер, введенный через бедренную артерию и продвинутый по сосудистому руслу до необходимого места).

По обширности площади исследования ангиография сосудов головного мозга бывает:

- общей (визуализируются все сосуды головного мозга);

- селективной (рассматривается один бассейн, каротидный или вертебробазилярный);

- суперселективной (исследуется сосуд меньшего калибра в одном из кровеносных бассейнов).

Суперселективная ангиография используется не только как метод исследования, но и как способ эндоваскулярного лечения, когда после определения «проблемы» в конкретном сосуде производится «устранение» этой проблемы с помощью микрохирургической техники (например, эмболизация или тромбирование артериовенозной мальформации).

В связи с широким внедрением современных диагностических методов, таких как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), в последнее время все чаще и чаще проводят КТ-ангиографию и МР-ангиографию. Эти исследования проводят при наличии соответствующих томографов, они менее травматичны и более безопасны, чем просто ангиография. Но об этом чуть позже.

Показания к проведению

Ангиография сосудов головного мозга – это специализированный метод диагностики, назначать который должен только врач. Его не выполняют по желанию пациента. Основными показаниями являются:

- подозрение на артериальную или артериовенозную аневризму сосудов головного мозга;

- подозрение на артериовенозную мальформацию;

- определение степени стеноза (сужения) или окклюзии (закупорки) сосудов головного мозга, то есть установление просвета соответствующих сосудов. В этом случае устанавливается выраженность атеросклеротических изменений в сосудах и необходимость последующего оперативного вмешательства;

- установление взаимоотношений сосудов головного мозга с расположенной рядом опухолью для планирования операционного доступа;

- контроль расположения клипс, наложенных на сосуды головного мозга.

Хотелось бы отметить, что просто жалобы на головокружение, головную боль, шум в ушах и тому подобное сами по себе не являются показанием к проведению ангиографии. Пациенты с такой симптоматикой должны быть осмотрены неврологом, и по результатам осмотра, а также других методов исследования, определяется необходимость проведения ангиографии. Эту необходимость устанавливает врач!

Противопоказания

Основными противопоказаниями являются:

- аллергическая реакция (непереносимость) на препараты йода и другие рентгенконтрастные вещества;

- беременность (в связи с ионизирующим излучением во время процедуры). В таком случае возможно проведение МР-ангиографии;

- психические заболевания, которые не позволяют соблюсти все условия проведения процедуры (например, человек не сможет не шевелиться во время снимка);

- острые инфекционные и воспалительные заболевания (так как повышается риск осложнений);

- нарушение показателей свертывающей системы крови (как в сторону снижения, так и в сторону повышения);

- общее состояние больного, расцениваемое как тяжелое (это может быть сердечная недостаточность III степени, терминальные стадии почечной и печеночной недостаточности, кома и так далее). По существу, эта подгруппа противопоказаний является относительной.

Подготовка к ангиографии

Для получения точных результатов и снижения риска осложнений от процедуры рекомендуется:

- сдать общий и биохимический анализы крови, в том числе – определить показатели свертывающей системы (срок давности анализов не должен превышать 5 дней). Также определяются группа крови и резус-фактор на случай возможных осложнений;

- сделать ЭКГ и ФГ (ФГ, если таковая не проводилась в течение последнего года);

- в течение 14 дней не употреблять алкогольные напитки;

- в течение последней недели не принимать препараты, влияющие на свертываемость крови;

- выполнить аллергическую пробу с контрастным веществом. Для этого за 1-2 дня внутривенно пациенту вводят 0,1 мл соответствующего препарата и оценивают реакцию (появление зуда, сыпи, затруднений дыхания и тому подобное). В случае возникновения реакции процедура противопоказана!

- накануне принять антигистаминные (противоаллергические) препараты и транквилизаторы (при необходимости и только по назначению врача!);

- не есть в течение 8 часов и не пить воду за 4 часа до исследования;

- искупаться и побрить (при необходимости) место пункции или катетеризации сосуда;

- перед самим исследованием снять все металлические предметы (заколки, украшения).

Техника проведения исследования

В самом начале пациент подписывает согласие на проведение данного вида исследования. Пациенту ставят внутривенный периферический катетер, чтобы иметь мгновенный доступ к кровеносной системе.

Затем проводят премедикацию (приблизительно за 20-30 минут до процедуры): вводятся антигистаминные препараты, транквилизаторы, обезболивающие, чтобы свести к минимуму неприятные ощущения во время процедуры и риск осложнений.

Пациент укладывается на стол и подключается к приборам (кардиомонитор, пульсоксиметр). После обработки кожи местным анестетиком и обезболивания производится прокол соответствующего сосуда (сонной или позвоночной артерии).

Поскольку точно попасть в эти артерии не всегда возможно, то чаще всего осуществляется небольшой разрез кожи и прокол бедренной артерии с последующим погружением катетера и проведением его по сосудам к месту исследования. Продвижение катетера по артериальному руслу не сопровождается болью, поскольку внутренняя стенка сосудов лишена болевых рецепторов.

Контроль продвижения катетера производят с помощью рентгена. Когда катетер будет подведен к устью необходимого сосуда, через него вводится предварительно подогретый до температуры тела контрастный препарат в объеме 8-10 мл. Введение контраста может сопровождаться появлением металлического привкуса во рту, чувством жара, прилива крови к лицу.

Эти ощущения самостоятельно проходят в течение нескольких минут. После введения контраста производятся рентгеновские снимки в прямой и боковой проекциях почти каждую секунду несколько раз (что позволяет увидеть и артерии, и капиллярную фазу, и вены). Снимки проявляют и сразу оценивают.Если что-то осталось непонятным для врача, вводится дополнительная порция контрастного вещества, и снимки повторяют. Затем катетер удаляют, на место пункции сосуда накладывают давящую стерильную повязку. За пациентом должен наблюдать медицинский персонал как минимум в течение 6-10 часов.

Осложнения

Согласно статистическим данным, осложнения в ходе проведения этого метода диагностики возникают в 0,4-3% случаев, то есть не так уж и часто.

Их возникновение может быть связано как с самой процедурой проведения (например, истечение крови из места прокола сосуда), так и с использованием контрастного вещества.

Следует иметь в виду, что соблюдение всех условий при подготовке и проведении ангиографии является профилактикой возможных осложнений. Использование йодсодержащих препаратов последнего поколения (Омнипак и Ультравист) характеризуется меньшей статистикой осложнений.

Итак, возможными осложнениями ангиографии сосудов головного мозга являются:

- рвота;

- аллергическая реакция на йодсодержащий препарат: зуд, отек и покраснение в месте введения препарата, а затем появление одышки (рефлекторное расстройство дыхания), падение АД, нарушение сердечного ритма. В тяжелых случаях возможно развитие анафилактического шока, что является угрожающим жизни состоянием;

- спазм сосудов головного мозга и, как следствие, острое нарушение мозгового кровообращения (вплоть до инсульта);

- судорожные припадки;

- попадание контрастного вещества в мягкие ткани в зоне прокола сосуда (вне сосудистого русла). Если объем вылившегося в ткани препарата составляет до 10 мл, то последствия минимальны, если же больше – то развивается воспаление кожи и подкожно-жировой клетчатки;

- истечение крови из места прокола сосуда.

Кт и мр-ангиография: какие особенности?

КТ и МР-ангиография сосудов головного мозга по своей сути представляют аналогичное исследование, что и ангиография. Но есть ряд некоторых особенностей данных процедур, отличающих их от ангиографии сосудов головного мозга. Вот об этом и поговорим.

КТ-ангиография

- она проводится с помощью томографа, а не обычного рентгеновского аппарата. В основе исследования также лежит рентгеновское излучение. Однако его доза значительно меньше, чем при обычной ангиографии сосудов головного мозга, что безопаснее для больного;

- компьютерная обработка информации позволяет получить трехмерное изображение сосудов абсолютно в любой точке исследования (это касается так называемой спиральной КТ-ангиографии, проводимой на специальном спиральном томографе);

- контрастный препарат вводится в вену локтевого изгиба, а не в артериальную сеть (что существенно снижает риск осложнений, поскольку введение препарата становится обычной внутривенной инъекцией через периферический катетер).

- для проведения КТ-ангиографии существует ограничение по весу человека. Большинство томографов выдерживают массу тела до 200 кг;

- процедура проводится в амбулаторных условиях и не требует наблюдения за пациентом по ее окончанию.

МР-ангиография

МР-ангиография характеризуется такими особенностями:

- она проводится с помощью магнитно-резонансного томографа, то есть в основе метода лежит явление ядерно-магнитного резонанса. Это означает полное отсутствие рентгеновского излучения при процедуре (и поэтому МР-ангиография разрешена при беременности);

- может проводиться как с использованием контрастного вещества (для лучшей визуализации), так и без него (например, при непереносимости препаратов йода у больных). Этот нюанс является несомненнымпреимуществом перед другими видами ангиографии. При необходимости использования контраста, вещество также вводится в вену локтевого изгиба через периферический катетер;

- изображение сосудов получается трехмерным благодаря компьютерной обработке;

- серия снимков занимает несколько больший промежуток времени по сравнению с другими видами ангиографии, при этом человеку необходимо все время лежать в трубе томографа. Для лиц, страдающих клаустрофобией (боязнь закрытого пространства) это невыполнимо;

- процедура противопоказана при наличии искусственного водителя ритма, металлических клипс на сосудах, искусственных суставов, электронных имплантатов внутреннего уха);

- проводится в амбулаторных условиях, и пациент сразу же отпускается домой.

В целом, можно сказать, что КТ и МР-ангиография являются современными, менее опасными и более информативными методами исследования, нежели обычная ангиография сосудов головного мозга. Однако они не всегда выполнимы, поэтому обычная ангиография сосудов головного мозга по-прежнему является актуальным методом исследования сосудистой патологии головного мозга.

Таким образом, ангиография сосудов головного мозга – весьма информативный метод диагностики, в основном, сосудистых заболеваний головного мозга, в том числе стенозов и окклюзий, являющихся причиной инсультов.

Сам по себе метод довольно доступный, требует лишь наличия рентгеновского аппарата и контрастного вещества.

При соблюдении всех условий подготовки и проведения исследования ангиография сосудов головного мозга дает точный ответ на поставленный перед нею вопрос с минимальным количеством осложнений.

К тому же современная медицина располагает такими инновационными методами, как КТ и МР-ангиография, более шадящими, менее вредными и травматичными для больного. КТ и МР-ангиография позволяют получить трехмерное изображение сосудов, а значит, с большей долей вероятности, не пропустить имеющуюся патологию.

Медицинская анимация на тему «Церебральная ангиография»:

Источник: https://doctor-neurologist.ru/angiografiya-sosudov-golovnogo-mozga-chto-eto-takoe-pokazaniya-i-protivopokazaniya

Ангиография сосудов головного мозга: суть обследования

Ангиография сосудов головного мозга является информативным и точным методом исследования. Процедура помогает обнаружить опухоли, сосудистые заболевания и аномалии развития, которые выявить другим способом нет возможности.

Суть обследования

Ангиография относится к рентгенологическим методам исследования. Жидкости слабо поглощают рентгеновское излучение, поэтому кровеносные сосуды на снимке трудно рассмотреть.

Чтобы отчетливо визуализировать кровеносную систему, обследуемому вводят в кровь контрастное вещество. Ангиографию мозга осуществляют, применяя препараты йода (Омнипак, Урографин, Верографин, Ультравист, Гипак).

Лекарство вводят в артерию (сонную или позвоночную).

После введения препарата делают несколько рентгеновских снимков в разных проекциях. Контрастное вещество перемещается по сосудам головного мозга вместе с кровью, проникая даже в капилляры. Поэтому доктор может оценить все фазы мозгового кровообращения (артериальную, капиллярную, венозную) и увидеть патологические изменения на любом участке кровеносной системы.

Когда назначают ангиографию?

Показаниями к проведению диагностического исследования являются:

- хроническое головокружение;

- неоднократные потери сознания;

- наблюдающееся длительное время низкое давление;

- звон или шум в ушах, которые долго беспокоят человека;

- тошнота и рвота, сопровождающиеся головокружением или головной болью;

- часто возникающие головные боли;

- эпилептические приступы.

Рентгеноскопия сосудов головы и шеи назначается, если у пациента имеются признаки развития опухоли мозга, аневризмы, стеноза (сужения) или окклюзии (закупорки) сосудов, внутричерепной гематомы, кровоизлияния, мозговой недостаточности, тромбоза или эмболии мозговой артерии.

Процедуру назначают после инсульта, черепно-мозговой травмы, перед операцией на головном мозге и для контроля положения клипс, наложенных на внутричерепные сосуды.

Кто направляет на обследование?

Назначить диагностическое исследование могут:

- нейрохирург;

- невролог;

- ангиохирург;

- флеболог;

- онколог.

Преимущества метода

Ангиография внутричерепных сосудов позволяет получить подробное изображение кровеносной системы мозга.

С помощью процедуры можно выявить минимальные патологические и анатомические изменения в сосудах. Диагностическое исследование помогает определить некоторые характеристики кровотока.

Оно позволяет создать изображение внутричерепной сосудистой системы, характеризующее динамику кровообращения.

Диагностическая процедура помогает предотвратить неоправданную хирургическую операцию. Поскольку исследование длится недолго и требует небольших порций облучения, его назначают даже детям и больным в тяжелом состоянии. После ангиографии можно сразу начинать лечение выявленных болезней.

Виды ангиографии

В зависимости от способа введения контрастного вещества ангиография бывает:

- пункционной;

- катетеризационной.

При пунктуационном методе исследования контрастное вещество вводится в сонную или позвоночную артерию путем проведения пункции.

Если используется катетеризационный метод, лекарственный препарат вводится в сосуд через катетер. Инъекцию делают в периферическую артерию (бедренную, подключичную, плечевую, локтевую). В кровеносный сосуд вводят катетер и перемещают его до устья нужной артерии. Чтобы тщательно изучить кровеносную систему головного мозга и шеи, катетер помещают в дугу аорты.

Ангиография внутричерепных сосудов характеризуется масштабами исследования. Она бывает:

- общей;

- селективной;

- суперселективной.

Общее исследование назначается, когда необходимо изучить структуру всей кровеносной системы мозга. Селективная ангиография помогает обнаружить патологию сосудов в одном бассейне мозга. Суперселективная процедура применяется, когда надо детально исследовать строение одного сосуда.

Для изучения состояния артерий и вен применяют разные виды ангиографии.

Существует 2 типа диагностического исследования сосудов мозга:

- венография (флебография);

- артериография.

При венографии исследуются вены. Состояние артерий оценивается во время артериографии. В отличие от венографии, артериография вызывает болезненные ощущения у обследуемого. Дискомфорт связан с высокой скоростью перемещения йодсодержащего препарата по артериям. Поэтому при исследовании состояния артерий обязательно используются обезболивающие лекарства.

Методики ангиографии

Для визуализации кровеносной системы мозга используют методики компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). В таких случаях обследуемому назначают КТ-ангиографию (КТА) или МР-ангиографию (МРА).

Классическая ангиография — как проводят процедуру

Классическая ангиография является инвазивной процедурой, поскольку она сопровождается нарушением целостности сосудов. Поэтому диагностическое исследование осуществляется в стационаре. Во время процедуры обследуемый находится на столе. Положение его тела фиксируют.

Перед началом процедуры пациенту вводят обезболивающие препараты, транквилизаторы и антигистаминные средства, чтобы минимизировать вероятность побочных реакций и уменьшить дискомфорт. Для устранения болевых ощущений во время инъекции на кожу наносят обезболивающий препарат местного действия.

После исследования на место укола накладывают давящую повязку. Больному назначается постельный режим. Ему рекомендуют пить много воды, чтобы организм быстрее избавился от йода. Пациент должен оставаться в стационаре под наблюдением доктора не менее 6-8 часов. Потом он может вернуться домой.

Подготовительные меры

- Перед ангиографией выполняют аллергические пробы с контрастным веществом. Обследуемому внутривенно вводят 2 мл йодсодержащего препарата. Если у него в течение 10-15 минут появляется тошнота, рвота, выделения из носа, кожная сыпь или кашель, исследование отменяют.

- Если признаков аллергии не обнаружено, пациенту назначают клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, коагулограмму, а также анализ для установления резус-фактора и группы крови.

- Обследуемый должен также сделать УЗИ почек, электрокардиограмму и проконсультироваться у анестезиолога.

- После проведения лабораторных и инструментальных исследований врач выясняет, какие у пациента имеются хронические болезни и какие препараты он принимает. Чтобы предупредить кровотечение, доктор отменяет лекарственные средства, снижающие густоту крови (антикоагулянты).

- За 10-14 дней до ангиографии нужно отказаться от алкоголя.

- Принимать пищу в течение 8-10 часов до начала процедуры нельзя. Последние 4 часа перед исследованием запрещается пить воду.

- Участок кожи, на котором будет сделана инъекция, нужно тщательно выбрить.

- Перед началом ангиографии обследуемый должен снять все предметы, содержащие металлические детали.

Они могут исказить результаты диагностического исследования.

- Если у пациента ранее были осложнения после ангиографии (венографии, коронографии, артериографии), он должен об этом сообщить лечащему врачу.

Противопоказания к процедуре

Основными противопоказаниями к диагностическому исследованию являются:

- аллергическая реакция на йод;

- беременность;

- психические патологии, не позволяющие обследуемому лежать спокойно;

- болезни в острой стадии;

- нарушения свертываемости крови;

- почечная недостаточность;

- сахарный диабет в стадии декомпенсации;

- гипертиреоз;

- коматозное состояние.

Возможные осложнения

Медикаментозные средства, которые используются для проведения диагностического исследования, иногда вызывают аллергическую реакцию в виде покраснения или сыпи на коже. У некоторых обследуемых возникает рвота, тошнота и тахикардия. Они жалуются на озноб и упадок сил.

В месте прокола кровеносного сосуда может возникнуть кровоизлияние. Крайне редко у людей обнаруживают более тяжелые осложнения, вызывающие заболевания почек и патологии сердечно-сосудистой системы (инсульт, инфаркт миокарда).

Рекомендации пациентам

Во время процедуры у обследуемого могут появиться неприятные ощущения. Пациенты жалуются на металлический привкус во рту, разливающееся по телу тепло или жжение. У них может покраснеть кожа лица.

Такие симптомы не являются опасными. Они исчезают через несколько минут. Если неприятные ощущения не пропадают, а усиливаются, необходимо сказать об этом врачу.

После ангиографии пациент должен выполнять все рекомендации доктора. Нужно избегать стрессов и эмоциональных перегрузок. Если был использован катетеризационный метод ангиографии, конечность, в кровеносный сосуд которой вводился катетер, нужно держать в разогнутом состоянии.Необходимо избегать физических нагрузок до полного восстановления. При появлении любых неприятных ощущений нужно сразу обращаться к врачу.

Расшифровка результатов

После обработки рентгеновских снимков врач помещает их на поверхность с подсветкой и изучает. Кровеносные сосуды и ликвор имеют черный цвет. Они ярко выделяются на фоне белой костной ткани и серого мозгового вещества.

Признаком здоровья считаются ровные линии сосудов. Они плавно сужаются и расширяются, а также разветвляются, придавая кровеносной сетке сходство с деревом. Контрастное вещество должно равномерно заполнить сосуды.

Чтобы выявить патологию, доктор сравнивает рентгеновский снимок обследованного со снимком здорового человека. Если изображение получилось нечетким или у доктора есть сомнения, он может назначить повторную ангиографию.

Отклонения от нормы

Отклонением от нормы считается резкое сужение или расширение сосуда. Аневризма аорты и другие виды этой патологии вызывают выпячивание стенки кровеносного сосуда. Если произошло внутричерепное кровоизлияние, врач обнаружит на снимке темные пятна, окруженные кольцевидными полосами.

Со временем толщина полос уменьшается. Поэтому наличие толстых полосок свидетельствует о том, что кровоизлияние произошло недавно.

На рентгеновском снимке можно увидеть опухоль. Новообразования смещают кровеносные сосуды в сторону, нарушая равномерность ветвления сосудов. Опухоли могут сдавливать сосуды, нарушая кровообращение на отдельных участках мозга. Области, в которых ткани испытывают кислородное голодание, имеют более светлый оттенок. На них кровеносные сосуды сужены или не визуализируются.

Источник: https://mozgmozg.com/diagnostika/angiografiya