Аортография и артериография ветвей аорты. Ангиография брюшной полости — методика проведения и возможные осложнения. Осложнения ангиографического исследования брюшной полости

Содержание

Ангиография брюшной полости — методика проведения и возможные осложнения

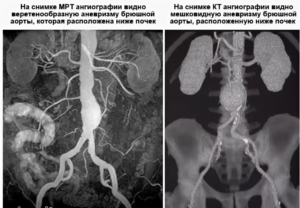

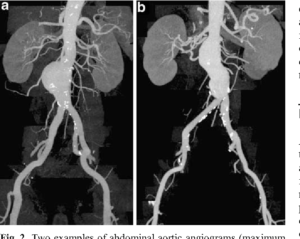

Назначение КТ при исследовании сосудистой сети проводят для обнаружения сужения или перекрытия просвета сосуда тромбом, эмболом, атеросклеротической бляшкой. Этот способ может показать причину сдавления артерии или вены опухолью, воспалительным инфильтратом, выявить аномалию развития, аневризматическое расширение, оценить опасность кровотечения при разрыве стенки.

Как исключение, может быть КТ проведена и без контрастного вещества при наличии противопоказаний или исследовании последствий нарушения кровообращения во внутренних органах.

Но для того, чтобы визуализировать именно сосуды, требуется их выделить на фоне окружающих тканей при помощи специальных соединений (Ультравист, Омнипак, Визипак).

Назначение КТ-ангиографии показано в таких случаях:

- боль любой локализации при подозрении на ишемию органа;

- головокружение, понижение слуха и зрения неясного происхождения;

- онемение, слабость конечностей;

- аномалии развития сердца и сосудов;

- атеросклероз;

- воспаление сосудов;

- варикозное расширение вен;

- аневризмы, признаки расслоения стенки;

- закупорка эмболом или кровяным сгустком;

- травмы;

- оценка проведенных операций.

Рекомендуем прочитать статью об обследовании при атеросклерозе. Из нее вы узнаете о заболевании и применяемых методах обследования, назначаемых анализах и расшифровке результатов.

А здесь амилоидной ангиопатии головного мозга.

Преимущества метода

Достоинством КТ является меньший риск облучения, так как используются дозы ниже, чем при стандартных рентгеновских снимках.

При помощи технологии сканирования и построения трехмерного изображения можно точнее увидеть масштаб поражения и реальную причину нарушения кровообращения.

Ангиография в комбинации с КТ дает четкую визуальную картину движущейся крови, что позволяет исследовать ее скорость.

В отличие от стандартной ангиографии, КТ сосудов проводится вне стационара, а значит, для нее нужно меньше времени, не требуется реабилитации. После диагностики пациент может сразу же приступить к работе или обычной жизни.Для выполнения КТА не нужно проникновения в артериальную сеть, это снижает возможность инфекционных осложнений и травм сосудистой стенки. Если сравнивать МТР и КТ, то вторая методика более информативна для анализа кровообращения.

Преимущества метода КТ ангиграфии

Противопоказания к проведению

Исследование не может быть проведено при аллергии на контрастное вещество.

Поэтому, при склонности к аллергическим реакциям или непереносимости йода, нужно обязательно поставить в известность врача-диагноста для проведения кожной пробы.

Если получено подтверждение высокой чувствительности к препаратам, то методом выбора может быть сканирование с магнитно-резонансным изучением тканей – МРТ.

Кроме этого, в список противопоказаний к МКА входят:

- пониженная фильтрационная способность почек,

- сахарный диабет,

- беременность,

- вес свыше 130 кг,

- нарушения работы щитовидной железы,

- миеломная болезнь (опухоль костной ткани),

- сопутствующие заболевания в состоянии обострения, в том числе и инфекции.

Коронарография при помощи КТ не назначается при сердечной декомпенсации, сложной форме аритмии, тяжелой тахикардии.

При наличии двигательного возбуждения или психических нарушений, боязни замкнутых пространств вводят успокаивающие или снотворные препараты.

Если у больного имеются насильственные подергивания конечностей, частые судороги, то КТ не рекомендуется, так как не удается получить четкое изображение.

Нужна ли подготовка

До диагностики рекомендуется пройти полное обследование, особое внимание нужно обратить на работу печени и желез внутренней секреции, сердечно-сосудистой системы. Для понижения риска гиперчувствительности при введении контраста назначаются препараты от аллергии, также показаны бета-блокаторы для замедления сердечного ритма.

Хотя и медикаменты, используемые для ангиографии, гораздо меньше вызывают осложнения, чем их предшественники, но все равно пациент подписывает документ о том, что его осведомили о потенциальном риске.

Особых ограничений для проведения этого способа диагностики не требуется, но до манипуляции не рекомендуется есть позже, чем за 4 часа. После окончания сканирования нужно как можно больше пить обычной воды для того, чтобы как можно скорее вывести из организма рентгеноконтрастные препараты.

Выполнение обследования

После поступления пациента в кабинет диагностики ему внутривенно вводится контраст при помощи устройства, контролирующего дозировку и скорость инфузии. В этот момент может возникать прилив жара в теле и подташнивание. Это является обычной реакцией и не требует лечения. В момент исследования иногда необходима дополнительная инъекция.

Затем больного укладывают на специальную кушетку, которая медленно двигается внутрь аппарата. В самой камере должна быть только исследуемая часть. По мере движения рентгеновский аппарат вращается вокруг пациента, как по спирали, получая послойные снимки зоны диагностики.

Все это время врач при помощи микрофона общается с больным. По окончании процедуры информация поступает в компьютер, где и появится нужное объемное изображение. Для того чтобы получить материал, ценный для диагностики, в момент КТ-ангиографии нужно постараться лежать неподвижно, спокойно, размеренно дышать.

Смотрите на видео о проведении КТ-ангиографии и особенностях процедуры:

Возможные осложнения после

Самым частым последствием КТА является проникновение контрастного вещества в ткани из сосудистого русла. Если объем такого поступления не превышает 10 мл, то он может постепенно рассосаться самостоятельно, но при больших количествах развивается воспалительная реакция и даже некротические изменения в тканях.

Источник: https://zdorovo.live/obsledovaniya/angiografiya-bryushnoj-polosti-metodika-provedeniya-i-vozmozhnye-oslozhneniya.html

Ангиография брюшной аорты и ее ветвей

Ангиография – метод диагностики поражений кровеносных сосудов при помощи просвечивания их рентгеном на фоне заполнения просвета контрастным веществом.

Благодаря прозрачности мягких тканей контрастное вещество хорошо видно в просвете кровеносного сосуда, а на его фоне хорошо выявляются сужения, расширения, расслоения стенки и боковые ветви сосуда.

Ангиографическое исследование является заключительным методом диагностики при патологии брюшной аорты и ее ветвей, а в случае выбора эндоваскулярного метода лечения — проводится перед рентгенхирургической операцией и в ходе ее выполнения.

Аортография в Инновационном сосудистом центре

Подход к выполнению аортографии в нашей клинике состоит в нашем убеждении, что ангиография является финальной стадией диагностики и должна выполняться только после получения достаточной информации от других, малоинвазивных методов лечения. Чаще всего мы совмещаем ангиографию и эндоваскулярную операцию.

Исследование выполняется в специализированной рентгеноперационной, где установлен ангиографический комплекс «Philips Allura Xper FD20», снабженный программным комплексом для высокоскоростной съемки движения контраста в сосудах и рядом программ, позволяющих осуществлять рассчет многих параметров. Современный метод вычислительной (субтракционной) ангиографии позволяет получить дополнительные сведения о гемодинамике и состоянии сосудов.

Противопоказания к аортографии

Все противопоказания к ангиографии разделяются на абсолютные и относительные.

К абсолютным противопоказаниям для аортографии относятся терминальное или близкое к нему состояние пациента и непереносимость рентгеноконтрастного препарата, который планируется использовать во время диагностики.

Относительные противопоказания:

- Почечная недостаточность

- Декомпенсация хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы

- Гипертоническая болезнь третьей стадии

- Беременность

- Кахексия

Несмотря на перечисленный список противопоказаний к ангиографии для каждого пациента возможность проведения процедуры решается индивидуально. В некоторых случаях польза от процедуры все-таки больше, чем возможный вред при игнорировании противопоказаний.

Подготовка к аортографии

При подготовке к ангиографии пациент должен сдать кровь на общий анализ, биохимический анализ для исключения патологии почек и печени, коагулограмму (анализ крови на свертываемость).

Необходимо уведомить лечащего врача об аллергических реакциях, особенно на йодсодержащие препараты.

Аортографию лучше выполнять натощак, во избежания тошноты и рвоты. Прием жидкости не ограничивается. Если планируется эндоваскулярное вмешательство, то Вам могут дать принять антитромботические препараты перед ангиографией.

Непосредственно перед процедурой надо подписать информированное согласие на процедуру

Перед исследованием пациент должен сходить в туалет, снять все металлические предметы (поскольку они отражаются на рентгеновских снимках и могут исказить картину) и переодеться в специальную одежду

В течение проведения ангиографии пациент находится в положении лежа и фиксируется к столу, так как движения во время исследования могут исказить результаты.

Как проходит аортография

Введение катетера — специальная тонкая пластиковая трубка при исследовании аорты и ее ветвей вводится под местной анестезией через небольшой надрез в бедренную артерию в паховой области или в лучевую артерию на запястье и продвигается до аорты. Перед введением катетера кожу обрабатывают антисептиком и проводят обезболивание лидокаином. Под контролем рентгена катетер перемещается в брюшную аорту и устанавливается в позицию для аортографии.

Введение контрастного вещества в аорту проводится с помощью особого устройства — автоматического инъектора, который программируется перед исследованием. Пациент в этот момент ощущает тепло, такое ощущение длится на протяжении нескольких секунд.

После обзорной рентгенографии катетер перемещается в зоны интереса (чревный ствол, брыжеечные или почечные артерии). Контрастная ангиография ветвей брюшной аорты проводится в разных проекциях до получения интересующего исследователя результата.

Удаление катетера производится немедленно после исследования, место ввода прижимается, чтобы остановить кровотечение. Через 10− 15 минут необходимо наложить давящую стерильную повязку. В ряде случаев место пункции ушивается специальным устройством «Ангиосил», тогда пациенту не требуется длительный постельный режим.

После аортографии

После проведения контрастной ангиографии необходимо принять меры для профилактики осложнений. Во избежание кровотечения из места доступа на бедре необходим постельный режим в течение суток.

Если использовался доступ через лучевую артерию, то пациент может проявлять физическую активность сразу после процедуры. В течение первых суток после ангиографии необходимо наблюдение медицинского персонала за функцией почек. Обязательно оценивается количество мочи.

На следующий день после исследования возможно будут назначены анализы крови, чтобы исключить токсическое воздействие контрастного вещества.

Осложнения аортографии

Для того, чтобы избежать развития осложнений необходимо провести тщательную подготовку к исследованию и выбрать наименее опасную методику его проведения.

- Кровотечение, гематома, боль или отечность в месте введения катетера — при выполнении пункции артерии под контролем УЗИ и использовании ушивающих устройств отмечается очень редко.

- Аллергическая реакция на йод, входящий в состав рентгенконтрастного вещества — необходимо тщательно выяснять анамнез аллергии и исключать таких пациентов.

- Повреждение стенки сосуда может быть при сложной или грубой пункции. В нашей клинике при сложностях с пункцией артерии используется наведение иглы в сосуд с помощью УЗИ сканера.

- Развитие острой печеночной или почечной недостаточности может быть при токсическом влиянии контрастного вещества. При адекватной нагрузке жидкостью и минимальном использовании контраста такое осложнение встречается нечасто.

- Нарушения сердечного ритма встречаются редко и бывают связаны с раздражением проводником или катетером рефлексогенных зон в аорте.

Наши специалисты делают всё возможное для профилактики указанных осложнений, а также владеют необходимыми методами лечения в случае из развития.

Преимущества лечения в клинике

Ангиографическая установка экспертного класса

Возможность исследований без йодного контраста

Опытные эндоваскулярные хирурги

Источник: https://angioclinic.ru/metodiki/angiografiya-bryushnoy-aorty-i-ee-vetvey/

Методика проведения и цели исследования

Современная ангиография брюшной полости проводится при помощи двух методик: инвазивной и неинвазивной. Исследование проводится для того чтобы определить патологические состояния органов брюшной полости которые развиваются на фоне нарушения функциональных или структурных особенностей кровеносных сосудов.

Инвазивной методикой ангиографии считается рентгенологическое обследование сосудов, при котором в внутрь артерии вводится безвредный для здоровья человека рентгенконтрастный препарат. Исследование состоит из трех этапов:

- Введение катетера — специальная тонкая пластиковая трубка при исследовании сосудов органов брюшной полости вводится через небольшой надрез в бедренную или подмышечную артерии, локтевую или бедренную вены (в зависимости от того какие сосуды необходимо обследовать) и продвигается до аорты. Перед введением катетера кожу обрабатывают дезинфицирующим препаратом, зачастую проводят обезболивание. За перемещением катетера внутри кровеносного сосуда следят с помощью рентгенотелевидения.

- Введение контрастного вещества начинают сразу же после первого этапа, затем начинают быструю рентгеновскую съемку. Пациент в этот момент ощущает тепло, такое ощущение длится на протяжении нескольких секунд. Рентгенконтрастное вещество вводят 2−4 раза в течение процедуры.

- Удаление катетера производится немедленно после исследования, место ввода прижимается, чтобы остановить кровотечение. Через 10− 15 минут необходимо наложить давящую стерильную повязку.

Неинвазивные методики:

- Магнитно-резонансная ангиография — при ее помощи можно узнать функциональные и анатомические особенности сосудов,

- Компьютерно-томографическая ангиография — дает детальный рисунок кровеносного сосуда,

- Ультразвуковая допплерография органов брюшной полости (преимущественно печени) проводится только в тех случаях, когда получить информацию другими методами невозможно.

Ангиографическое исследование брюшного отдела аорты

Брюшная аортография или ангиография брюшной аорты исследование брюшной части аорты и отходящих от нее сосудов при помощи рентгенологического метода.

Показаниями к проведению являются следующие патологии:

- Повреждения органов брюшной полости при травмах или хронических заболеваниях (цирроз печени, портальная гипертензия)

- Повреждение забрюшинного пространства

- Кровотечения в желудочно-кишечный тракт или брюшную полость

- Различные патологии сосудов

- Доброкачественные и злокачественные новообразования (и их метастазы)

При этом исследовании катетер, как, правило, вводится через бедренную или подмышечную артерию и под контролем рентгеноскопа устанавливается в брюшной аорте или брыжеечных артериях.

Подготовка к исследованию:

- При подготовке к исследованию назначается анализ крови (для того чтобы определить общие параметры и свертываемость)

- Нельзя принимать пищу за 8 часов до процедуры

- Если у вас есть аллергия на йод, необходимо сообщить об этом врачу перед назначением исследования

- Непосредственно перед процедурой надо подписать информированное согласие

- Перед исследованием пациент должен сходить в туалет, снять все металлические предметы (поскольку они отражаются на рентгеновских снимках и могут исказить картину) и переодеться в специальную одежду

- В течение проведения ангиографии пациент находится в положении лежа и фиксируется к столу, чтобы обеспечить неподвижность.

Это важно! Для того чтобы результаты ангиографического исследования были наиболее точными вам необходимо в течение всей процедуры лежать неподвижно, и обязательно опорожнить кишечник и мочевой пузырь перед процедурой.

Ангиографическое исследование поджелудочной железы

Ангиография поджелудочной железы чаще всего используется для:

- Диагностирования злокачественных новообразований данного органа

- При диагностике доброкачественных опухолей и кист поджелудочной железы,

- При хроническом воспалительном процессе (панкреатите)

- Для определения структуры органа

- При травматических повреждениях железы.

Сложность ангиографического исследования поджелудочной железы заключается в том, что в кровоснабжении органа принимают участие несколько артерий, а опухоли практически не содержат сосудов. Поэтому ангиография применяется в основном для определения размера новообразования, его распространения, связи с основными сосудами и патологии самих сосудов.

Проводится исследование методом селективной артериографии путем катетеризации брюшной части аорты через бедренную артерию и продвижения катетера в ее ветви (целиакография и мезентерикография).

В ходе исследования можно выделить три этапа:

- Артериографию — рентгенконтрастное вещество наполняет артерии,

- Паренхимографию — контрастное вещество проникает во все капилляры и видны контуры железы,

- Флебографию — наполнены вены, по которым кровь отходит от органа.

Подготовка и проведение исследования не отличаются от брюшной аортографии.

Осложнения ангиографического исследования брюшной полости

К основным осложнениям ангиографического исследования органов брюшной полости относятся:

- Кровотечение, гематома, боль или отечность в месте введения катетера

- Аллергическая реакция на йод, входящий в состав рентгенконтрастного вещества

- Повреждение стенки сосуда

- Развитие острой печеночной или почечной недостаточности

- Нарушения сердечного ритма.

Для того, чтобы избежать развития осложнений необходимо провести тщательную подготовку к исследованию и выбрать наименее опасную методику его проведения.

Источник: http://VashNevrolog.ru/metody-diagnostiki/angiografiya-bryushnoj-polosti-metodika-provedeniya-i-vozmozhnye-oslozhneniya.html

Рентгеноконтрастная ангиография | Диагностика | Сосудистый центр им. Т.Топпера

Рентгеноконтрастная ангиография (или просто ангиография) — это метод диагностики заболеваний сосудов, при котором в них вводят контрастное вещество, прокрашивающее его просвет. Прохождение контраста по сосудам отслеживается на специальном аппарате — ангиографе.

Это исследование позволяет выявить точное расположение сужений и закупорок сосудов, определить места их патологических расширений (аневризмы), наличие тромбов, атеросклеротических бляшек и их распространённость.

Ангиографии доступны все области нашего организма (головной мозг, шея, руки и ноги, сердце, грудная клетка, брюшная полость), а также сосуды любого размера (от самого крупного — аорты, до мельчайших сосудов — капилляров).

В отличие от дуплексного сканирования, результаты которого во многом определяются качеством ультразвуковой аппаратуры и квалификацией исследователя, ангиография позволяет получить наиболее объективную информацию о распространённости и тяжести сосудистого заболевания.

При каких состояниях применяется ангиография

Врач может рекомендовать выполнение ангиографии как диагностической процедуры, при следующих заболеваниях и состояниях:

- Атеросклероз ветвей дуги аорты (сужение и закупорка сонных, позвоночных и подключичных артерий, брахиоцефального ствола).

- Аневризмы — патологические расширения сосудов, например, брюшной аорты.

- Артериальный тромбоз и эмболия — острое нарушение проходимости артерий, в результате их внезапной закупорки тромбами.

- Болезни поражающие артерии внутренних органов, в том числе почек и кишечника.

- Ишемическая болезнь сердца — группа заболеваний, развивающихся из-за сужения или закупорки артерий сердца.

- Контроль выполненного оперативного вмешательства.

- Облитерирующий атеросклероз и эндартериит сосудов нижних конечностей (сужение и закупорка артерий ног).

- Синдром экстравазальной компрессии — сдавление сосудов извне.

- Сосудистая травма и её последствия.

- Тромбоз глубоких вен и тромбофлебит поверхностных вен рук и ног.

- ТЭЛА (тромбоэмболия лёгочной артерии) — образование тромбов в венах с их последующей миграцией с кровотоком в артерии лёгких.

Основная диагностическая цель исследования — оценка возможности оперативного лечения заболевания, а также определение объёма планируемой операции. В некоторых случаях во время самой диагностической процедуры, например, когда выполняется ангиография сосудов нижних конечностей, врач может осуществить также лечебные вмешательства (см. эндоваскулярные вмешательства).

Как следует готовиться к данной процедуре

Рентгеноконтрастная ангиография является инвазивной процедурой и предполагает пункцию одного из крупных сосудов на ноге или на руке.

После выполнения ангиографического исследования требуется врачебный контроль за местом пункции сосуда и наблюдение общего состояния пациента.

Ввиду этих особенностей для проведения данного вида исследования требуется госпитализация пациента в стационар (обычно, не более 2 суток), а также выполнение диагностического минимума, включающего следующие анализы и исследования:

- группа крови (АВО) и Rh-фактор,

- исследование биохимических показателей крови,

- клинический анализ крови, общий анализ мочи,

- коагулограмма,

- кровь на группу и резус-фактор,

- обследование на вирусные гепатиты, кровь на RW, Форму-50,

- ФГДС,

- ЭКГ (по показаниям Эхокардиография).

Перед выполнением ангиографии, пациент должен быть осмотрен терапевтом. Пациенту может быть рекомендовано прекратить приём некоторых лекарственных препаратов, разжижающих кровь, за несколько дней до исследования (аспирин, плавикс, курантил, варфарин). Последний приём пищи рекомендуется проводить не позже, чем за 8 часов до процедуры.

Область предполагаемой пункции сосуда (паховая или подмышечная область) необходимо побрить накануне вечером или утром в день исследования, после чего желательно принять гигиенический душ.

Как проводится ангиография

Исследование выполняется на специальном рентгеноскопическом аппарате под названием ангиограф.

Этап 1

После того, как пациент доставляется в ангиографический кабинет, врач обрабатывает место предполагаемой пункции сосуда антисептическим раствором на основе йода или этилового спирта. После местной анестезии производится чрескожная пункция сосуда.

Пациенту следует предупредить врача заранее, если у него имеются аллергические реакции на йод, хлоргексидин, этиловый спирт местные анестетики (новокаин, лидокаин) или другие лекарственные препараты.

Исходя из целей исследования, а также распространённости болезни, пунктируются бедренные сосуды на уровне паховой складки или сосуды руки в области запястья, в локтевой ямке или на плече.Если контраст во время исследования вводится в артерии (например, когда проводится ангиография артерий нижних конечностей), то процедура носит название артериографии, если же исследуются вены — венография.

Этап 2

После установки интродьюсера (устройство, обеспечивающее постоянный сосудистый доступ во время всей процедуры), через него в сосуд вводится проводник (тонкий эластичный металлический зонд), который продвигается непосредственно к исследуемой области. По проводнику вводится катетер состоящий из пластмассовой трубки с внутренним просветом. После того, как исследователь убеждается в точном расположении катетера, через него вводится контрастное вещество, «прокрашивающее» сосуд.

Все манипуляции с проводниками и катетерами безболезненны и проводятся под рентгеновским контролем. Во время введения контраста врач может попросить пациента задержать дыхание на несколько секунд. Во время контрастирования сосудов пациент испытывает ощущение тепла или жара в соответствующей части тела.

Этап 3

После успешно выполненной ангиографии катетер удаляется вместе с интродьюсером, а на область пункции накладывается давящая повязка.

Введённое в сосуд контрастное вещество выводится из организма через почки в течение нескольких часов (иногда, до нескольких суток). Ангиография длится в среднем от 15 до 40 минут.

Если проводятся лечебные эндоваскулярные вмешательств — процедура может продлиться до 1 часа или более.

Рентгеновское излучение и ангиографическое исследование

Ангиография является исследованием, использующим рентгеновское излучение, поэтому частое выполнение этой процедуры в течение короткого периода времени нежелательно, в особенности у пациентов пожилого возраста.

Возможные осложнения после ангиографии

У подавляющего большинства пациентов ангиографическое исследование не представляет никакой серьёзной опасности. Суммарный риск осложнений ангиографии не превышает 5% и включает в себя следующие состояния:

- аллергические реакции на антисептик, местный анестетик или контрастные вещества, используемые при выполнении ангиографии,

- гематомы области пункции сосуда,

- кровотечения из области пункции сосуда,

- контраст-индуцированная нефропатия.

В редких случаях возможны такие осложнения такие как острая почечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт. Серьёзные осложнения, как правило, развиваются у больных с тяжёлой патологией соответствующих органов (почки, сердце и т.д.).

Как вести себя после ангиографического исследования

После успешно проведённой ангиографии, пациенту следует провести от 6 до 24 часов в положении лёжа (если выполнялась пункция сосудов на бедре).

Это время он находится под наблюдением в палате интенсивной терапии или в общехирургическом отделении под присмотром дежурного медицинского персонала.

В течение указанного времени пациенту необходимо избегать движений в тазобедренном (или плечевом суставе, если был осуществлён доступ через плечевую или подмышечную артерию) на стороне пункции.

Снятие давящей повязки осуществляется врачом, как правило, на утро следующего дня после процедуры. После снятия повязки возможно возвращение пациента к привычному режиму активности при условии удовлетворительного самочувствия, нормальных показателей гемодинамики (пульс, АД) и отсутствия признаков гематомы в области пункции. В этот же день больной может быть выписан из больницы.

Где можно сделать

Выполнять ангиографию сосудов желательно в стационарах, обладающих большим опытом проведения этого вида исследования, а также располагающих специализированной ангиохирургической службой (отделение или центр сосудистой хирургии).

Источник: https://top122.ru/methods/contr_angiografiya/

КТ-ангиография сосудов брюшной полости

КТ-ангиография сосудов брюшной полости считается одним из наиболее новых методов определения состояния здоровья сосудистой сети в указанной области. Его главным преимуществом выступает привлечение специального контрастного вещества.

Обычное ультразвуковое исследование не способно предоставить развернутую картину по структуре и общему состоянию сосудов в брюшине, что подвигло техников пойти дальше и разработать технологию ангиографии.

Вместе с контрастом получится визуализировать абсолютно все участки сосудистого русла.

На основе полученной проекции доктор сможет определить не только строение больших и мелких сосудов, но также выявить возможные аномалии или ветвление в близлежащих органах.

Детализированная картина помогает обнаружить даже малейшие просветы, либо выявить внутренние образования, будь то онкологические опухоли или обычные тромбы. Причем изображение настолько подробно, что опытный доктор способен на его основе распознать только-только зарождающие заболевания. Особенно актуален поиск недугов на начальной стадии развития для онкологических больных.

Основные показания для назначения

На фоне многочисленных аналогичных вариантов методики компьютерная томография, приспособленная для изучения сосудов, дает гораздо меньший процент ложных сведений. Это позволяет ей фиксировать даже крохотные аневризмы, которые за короткий промежуток времени быстро разрастаются. Свойственно подобное преобразование селезеночной артерии.

Несмотря на стереотип, традиционный рентгеновский снимок вообще не способен предоставить точные данные даже по состоянию крупных артерий и вен, что делает его для диагностики брюшины совершенно бесполезным.

Кроме этого, привлечение рентгеновского аппарата свидетельствует о том, что тело будет подвергаться лучевой нагрузке.

При ангиографии указанный параметр облучения на порядок ниже, что сводит практически на нет противопоказания для его применения.

Обследование нового поколения привлекают для помощи в экстренных ситуациях, когда обычное МРТ или УЗИ использовать попросту нельзя. Иногда анализ назначают делать даже больным без сознания, которым вводят препараты для эффекта наступления медицинского сна.

Показаний для привлечения столь продвинутой методики существует множество. Но почти все из них вращаются вокруг заболеваний опухолевого типа или стремительного развития воспалительных процессов. Также медики отправляют туда своих подопечных с врожденными патологиями, которые нуждаются в регулярном мониторинге здоровья, чтобы вовремя успевать корректировать программы лечения.

Если же пострадавшему назначили плановую операцию на внутренние органы брюшной области, то тут тоже не обойтись без прохождения подобного тестирования. Но основными причинами для получения направления в кабинет диагностики называют следующие болезни и подозрения:

- аневризмы разной степени тяжести;

- стеноз;

- окклюзия, вызванная давление новообразования, спайки или рубцами после хирургического вмешательства;

- тромбоз;

- болевой синдром в области живота непонятной этиологии;

- атеросклероз не только аорты брюшины, но и ее ветвей;

- метастазы от злокачественной опухоли, которые пустили отростки в пароортальные лимфатические узлы или брыжейку;

- рост опухолей внутрь сосудов;

- любые аномалии сосудистой сетки;

- аортальное расслоение.

Также перед выпиской из стационара после проведенного оперативного вмешательства на брюшную полость лечащий специалист отправит подопечного повторно сдать анализ. Это позволит убедиться в том, что помощь прошла без осложнений вроде неправильного срастания оперируемых частей.

Отдельного внимания заслуживают больные, страдающие отклонениями по части функционирования печени.

Если ранее у них диагностировали поражение опухолью, либо имеется подозрение на такого рода диагноз сейчас, то это повод отправиться на компьютерную томографию.

Туда же прямая дорогая тем, у кого обнаружили жировой гепатоз, кисту, абсцессы любого происхождения и цирроз на разных стадиях распространения.

Если у пациента с помощью классического УЗИ обнаружили увеличенную печень, а существенных предпосылок для подобного нет, то отыскать причину получится через рассмотрение проекции проблемного внутреннего органа.Даже патологии, которые затрагивают функциональность каналов для отведения желчи, тоже изучаются посредством ангиографии. Сюда же попали недуги, тесно связанные с перебоями в стабильной работе:

- поджелудочной железы;

- почек;

- мочеточников;

- селезенки;

- надпочечниковых желез.

Любые повреждения и травмы органов полости живота тоже должны изучаться с помощью современного способа визуализации сосудистой сетки. Причина тому – частые случаи внутренних кровотечений, которые сложно распознать без обследования «изнутри».

Иногда доктором, который отправляет больного на КТ улучшенного типа, становится сосудистый хирург или кардиолог, который подозревает гипертензию, тромбозы воротной или нижней полой вены. А при обнаружении повреждений аорты и ее ближайших ветвей обычно сразу же назначают экстренную операцию.

Наиболее существенным противопоказанием для привлечения оборудования КТ числится беременность на любых сроках. Причина для столь категоричного запрета – радиоактивное излучение.

Несмотря на то, что его дозировка при короткой манипуляции является безопасной для взрослого, к плоду это не относится. Игнорирование совета экспертов способно аукнуться отклонениями в умственном и физическом развитии будущего малыша.

Из-за этого медики предпочитают назначать женщинам в интересном положении альтернативные варианты диагностики.

Немного проще дела обстоят с лактационным периодом. Здесь можно обойтись малыми потерями – просто отказаться от грудного вскармливания приблизительно на двое суток после проведения процедуры. Объясняется это не только ослаблением радиоактивного излучения, но и сроками полного вывода компонентов контрастирующего препарата.

Как раз из-за особенностей состава контрастирующего средства вырисовывается следующее существенное противопоказание – индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция.

Обычно в качестве главного раствора используются различные йодистые комбинации.

Если больной точно знает, что у него аллергия на йод в чистом виде или морепродукты в частности, ему следует заранее предупредить об этом доктора.Если же ранее пациент никогда с подобным не сталкивался, но сомневается в том, что сможет перенести ударную дозу йода в крови без последствий, то ему назначают дополнительную аллергическую пробу. При положительном результате есть два выхода:

- заменить основу раствора другими компонентами;

- комбинировать стандартный препарат с антигистаминными лекарствами.

Выбор в пользу чего-то одного делает врач на месте, учитывая особенности организма своего подопечного.

Все остальные противопоказания из списка числятся относительными. Это означает, что в случае перевеса пользы анализа, его все же назначат, несмотря на возможный вред. Перечень включает в себя:

- заболевания щитовидной железы;

- недуги почек;

- сахарный диабет;

- миеломную болезнь;

- клаустрофобию;

- гиперкинез и непроизвольные спазмы, судорожный синдром;

- детский возраст до 5 лет;

- вес свыше 150 кг.

Попавшая в список почечная недостаточность здесь из-за того, что для скорейшего вывода составляющих контраста органу приходится работать в усиленном режиме. Если же почки перестанут справляться с поставленными перед ними задачами, то элементы препарата превратятся в токсины, которые станут откладываться в тканях.

Клаустрофобия, которая представляет собой невозможность находиться в закрытом пространстве, тоже является относительным пунктом.

Некоторые люди готовы переступить через своих страхи, так как под аркой с детекторами им придется провести всего около десяти минут.

Но если у пострадавшего все же развивается приступ, то ему введут успокоительное лекарство, чтобы стабилизировать эмоциональный фон.

Все проблемы тут идут от того, что во время нахождения под сканером человеку нельзя двигаться даже на миллиметр, иначе придется все переделывать заново. Малыши, как и люди с непроизвольными судорогами, себя контролировать вряд ли смогут. Отсюда и логичное противопоказание. Но при экстренных обстоятельствах их могут ввести в фазу медикаментозного сна.

Что касается веса, то здесь предельный порог массы тела рассчитывается исходя из отличительных черт конкретного оборудования. Некоторые аппараты выдерживают вес только до 120 кг, но современные модели расширили показатель до 150 и даже иногда до 170 кг.

Подготовительный этап и технология проведения

Существенной подготовки от желающего обследоваться требовать никто не станет. Доктор лишь предупредит, что во время сканирования аппарат будет издавать краткие звуковые сигналы, и пугаться их не стоит. Также перед контрастированием потребуется воздержаться от приема пищи и питья приблизительно за четыре часа до начала диагностического мероприятия.

После того как больной снимет все металлические предметы и уляжется на медицинскую кушетку, диагност запустит сканер. Сначала он должен провести синхронизацию с частотой сердечных сокращений конкретного человека, что в будущем станет залогом проекции повышенной четкости.

Для получения стабильной картинки потребуется добиться того, чтобы пульс пострадавшего не превышал отметку в 65 ударов за минуту. Это означает, что ему нужно расслабиться и перестать паниковать. Дополнительно перед стартом процедуры пациент должен принять:

- адреноблокатор, который отрегулирует пульс;

- контрастное вещество, вводимое внутривенно;

- сусосудорасширяющее лекарство, которое назначают не всем испытуемым.

При введении контрастирующего средства люди иногда чувствуют ощущение жара или холода, которые разливаются по телу по ходу течения венозной крови. Подобное считается рамками нормы.

Сама манипуляция длится от десяти минут до получаса, что зависит от типа аппарата и особенностей действия контраста. Все это время человек обязан находиться в горизонтальном положении, оставаясь полностью неподвижным. Так как даже взрослые не всегда могут долго сохранять одну позу, для удобства обследуемых на кушетке предусмотрели вспомогательные ремешки. А под головы им подкладывают валик.

Но если во время сеанса что-то все же пошло не так, пациент сможет связаться с диагностом посредством обратной связи. Каждый современный аппарат имеет микрофон со стороны пациента.

Вся поступающая информация мгновенно переносится в память головного компьютера, что необходимо для выстраивания визуальной реконструкции в трехмерном виде.Как только исследование подойдет к концу, доктор посоветует начать пить больше жидкости, чтобы ускорить вывод введенных внутривенно компонентов.

Многих пострадавших радует тот факт, что обследование с помощью компьютеров сосудистой сетки брюшины проходит абсолютно безболезненно. Но стоит приготовиться к тому, что у некоторых групп исследуемых из-за контраста появляется чувство тошноты и головная боль. Это вполне обычные явления, как и легкое покраснение возле места укола.

После того как препарат для улучшения качества финальной проекции вводят в локтевую вену, он мгновенно добирается до сердечной мышцы и дальше распространяется по аорте. Добравшись до главных аортных ветвей, а позднее и до капилляров в брюшине, он открывает картину состояния:

- почечных сосудов;

- селезеночных сосудов;

- чревного ствола;

- верхней брыжеечной артерии;

- нижней брыжеечной артерии.

Все они, как и капилляры, отвечают за транспортировку питательных веществ к внутренним органам брюшной полости. Как только указанные кровяные пути выходят из строя, орган перестает исполнять свои обязанности, что выливается в резкое ухудшение самочувствия. Обнаружить первоисточник всех проблем позволяет тщательная визуализация, на основе которой можно выяснить следующие характеристики:

- анатомические особенности брюшных сосудов вне зависимости от размеров;

- аномалии врожденного или приобретенного типа, вплоть до удвоения и недоразвития;

- патологии на разных стадиях развития, включая локальный атеросклероз и расслоение стенок;

- процентное соотношение ступени сосудистого сужения;

- показатели нарушения кровотока;

- описание кровотока, включая скорость и уровень кровенаполнения.

Все это прописывает диагност, который в случае экстренной необходимости может отдать зашифрованный документ самому пострадавшему приблизительно через полчаса после проведения тестирования.

А уже сам лечащий врач на основе полученных результатов, жалоб пострадавшего, итогов других обследований и наследственной предрасположенности делает конкретные выводы.

Кроме вынесения диагноза специалист также расписывает детально последующую терапию, включающую консервативные методы и хирургическое вмешательство.

При обнаружении особенно большого участка поражения, что свойственно расслаивающимся аневризмам и тромбозам вен, операцию назначают внепланово, чтобы спасти жизнь потерпевшему.

Некоторые медики по старинке продолжают отправлять своих проблемных подопечных на стандартную компьютерную томографию. Но только ангиография адаптирована для замеров состояния сосудов при движущейся крови и постоянной пульсации. Движение внутри тела совершенно не мешает ей фиксировать контрольные срезы, передавая послойные изображения хорошего разрешения.

Источник: https://FoodandHealth.ru/diagnostika/kt-angiografiya-sosudov-bryushnoy-polosti/