Левенгук. Изобретение микроскопа. Микроскоп Левенгука. Первый микроскоп

Содержание

Краткая история микроскопа

Микроскоп — это оптический прибор, позволяющий получить увеличенные изображения мелких предметов или их деталей, которые невозможно рассмотреть невооружённым глазом.

Дословно слово «микроскоп» означает «наблюдать за чем-то маленьким, (от греческого «малый» и «смотрю»).

Глаз человека, как любая оптическая система, характеризуется определённым разрешением. Это наименьшее расстояние между двумя точками или линиями, когда они ещё не сливаются, а воспринимаются раздельно друг от друга.

При нормальном зрении на расстоянии 250 мм разрешение составляет 0,176 мм. Поэтому все объекты, размер которых меньше этой величины, наш глаз уже не в состоянии различить. Мы не можем видеть клетки растений и животных, различные микроорганизмы и др.

Но это можно сделать с помощью специальных оптических приборов — микроскопов.

Как устроен микроскоп

Классический микроскоп состоит из трех основных частей: оптической, осветительной и механической. Оптическая часть – это окуляры и объективы, осветительная – источники освещения, конденсор и диафрагма.

К механической части принято относить все остальные элементы: штатив, револьверное устройство, предметный столик, систему фокусировки и многое другое. Все вместе и позволяет проводить исследования микромира.

Что такое «диафрагма микроскопа»: поговорим об осветительной системе

Для наблюдений микромира хорошее освещение настолько же важно, как и качество оптики микроскопа. Светодиоды, галогенные лампы, зеркало – для микроскопа могут использоваться разные источники освещения.

У каждого есть свои плюсы и минусы. Подсветка может быть верхней, нижней или комбинированной.

Ее расположение влияет на то, какие микропрепараты можно изучать при помощи микроскопа (прозрачные, полупрозрачные или непрозрачные).

Под предметным столиком, на который кладется образец для исследований, располагается диафрагма микроскопа. Она может быть дисковой или ирисовой. Диафрагма предназначена для регулировки интенсивности освещения: с ее помощью можно отрегулировать толщину светового пучка, идущего от осветителя.

Дисковая диафрагма – это небольшая пластина с отверстиями разного диаметра. Ее обычно устанавливают на любительские микроскопы. Ирисовая диафрагма состоит из множества лепестков, с помощью которых можно плавно изменять диаметр светопропускающего отверстия.Она чаще встречается в микроскопах профессионального уровня.

Оптическая часть: окуляры и объективы

Объективы и окуляры – наиболее популярные запчасти для микроскопа. Хотя далеко не все микроскопы поддерживают смену этих аксессуаров. Оптическая система отвечает за формирование увеличенного изображения. Чем она лучше и совершеннее, тем картинка получается четче и подробнее.

Но высочайший уровень качества оптики нужен только в профессиональных микроскопах. Для любительских исследований достаточно стандартной стеклянной оптики, обеспечивающей увеличение до 500–1000 крат.

А вот пластиковых линз мы рекомендуем избегать – качество картинки в таких микроскопах обычно расстраивает.

Механические элементы

В любом микроскопе присутствуют элементы, которые позволяют исследователю управлять фокусом, регулировать положение исследуемого образца, настраивать рабочее расстояние оптического прибора. Все это часть механики микроскопа: коаксиальные механизмы фокусировки, препаратоводитель и препаратодержатель, ручки регулировки резкости, предметный столик и многое другое.

История создания микроскопа

Когда появился первый микроскоп, точно неизвестно. Простейшие увеличительные приборы — двояковыпуклые оптические линзы, находили ещё при раскопках на территории Древнего Вавилона.

Считается, что первый микроскоп создали в 1590 г. голландский оптик Ганс Янсен и его сын Захарий Янсен. Так как линзы в те времена шлифовали вручную, то они имели различные дефекты: царапины, неровности. Дефекты на линзах искали с помощью другой линзы — лупы.

Оказалось, что если рассматривать предмет с помощью двух линз, то происходит его многократное увеличение. Смонтировав 2 выпуклые линзы внутри одной трубки, Захарий Янсен получил прибор, который напоминал подзорную трубу. В одном конце этой трубки находилась линза, выполняющая функцию объектива, а в другом — линза-окуляр.

Но в отличие от подзорной трубы прибор Янсена не приближал предметы, а увеличивал их.

В 1609 г. итальянский учёный Галилео Галилей разработал составной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами. Он называл его «оккиолино» — маленький глаз.

10 лет спустя, в 1619 г. нидерландский изобретатель Корнелиус Якобсон Дреббель сконструировал составной микроскоп с двумя выпуклыми линзами.

Мало кто знает, что свой название микроскоп получил только в 1625 г. Термин «микроскоп» предложил друг Галилео Галилея немецкий доктор и ботаник Джованни Фабер.

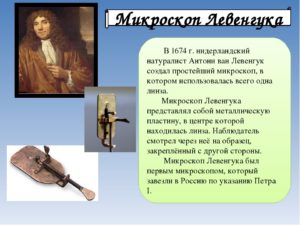

Все созданные в то время микроскопы были довольны примитивными. Так, микроскоп Галилея мог увеличивать всего в 9 раз. Усовершенствовав оптическую систему Галилея, английский учёный Роберт Гук в 1665 г. создал свой микроскоп, который обладал уже 30-кратным увеличением.В 1674 г. нидерландский натуралист Антони ван Левенгук создал простейший микроскоп, в котором использовалась всего одна линза. Нужно сказать, что создание линз было одним из увлечений учёного.

И благодаря его высокому мастерству в шлифовании, все сделанные им линзы получались очень высокого качества. Левенгук называл их «микроскопиями».

Они были маленькие, размером с ноготь, но могли увеличивать в 100 или даже в 300 раз.

Микроскоп Левенгука представлял собой металлическую пластину, в центре которой находилась линза. Наблюдатель смотрел через неё на образец, закреплённый с другой стороны. И хотя работать с таким микроскопом было не совсем удобно, Левенгук смог сделать с помощью своих микроскопов важные открытия.

В те времена было мало известно о строении органов человека.

С помощью своих линз Левенгук обнаружил, что кровь состоит из множества крошечных частиц — эритроцитов, а мышечная ткань — из тончайших волокон.

В растворах он увидел мельчайшие существа разной формы, которые двигались, сталкивались и разбегались. Теперь мы знаем, что это бактерии: кокки, бациллы и др. Но до Левенгука об этом не было известно.

Всего учёным было изготовлено более 25 микроскопов. 9 из них сохранились до наших дней. Они способны увеличивать изображение в 275 раз.

Микроскоп Левенгука был первым микроскопом, который завезли в Россию по указанию Петра I.Постепенно микроскоп совершенствовался и приобретал форму, близкую к современной. Учёные России также внесли огромный вклад в этот процесс.

В начале XVIII века в Петербурге в мастерской Академии наук создавались усовершенствованные конструкции микроскопов. Русский изобретатель И.П.

Кулибин построил свой первый микроскоп, не имея никаких знаний о том, как это делали за границей. Он создал производство стекла для линз, придумал приспособления для их шлифовки.

Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов первым из русских учёных стал использовать микроскоп в своих научных исследованиях.

Однозначного ответа на вопрос «Кто же всё-таки изобрел микроскоп?», пожалуй, не существует. В развитие микроскопного дела внесли вклад лучшие ученые и изобретатели разных эпох.

Источник: https://4glaza-irkutsk.ru/stati/kratkaya-istoriya-mikroskopa

Кто изобрёл микроскоп?

До изобретения микроскопа самое маленькое, что люди могли видеть, было примерно такой же величины, как и человеческий волос. После изобретения микроскопа примерно в 1590 году мы внезапно узнали, что существует ещё удивительный микромир живых существ везде вокруг нас.

Правда до конца непонятно, кому стоит отдать лавры создания микроскопа. Некоторые учёные-историки утверждают, что это был Ханс Липперсгей, который известен за подачу первого патента на телескоп. Другие свидетельства указывают на Ханса и Захария Янссенов, отца и сына, настоящей команды изобретателей-энтузиастов, живших в том же городе, что и Липперсгей.

Липперсгей или Янссены?

Ханс Липперсгей родился в Везеле в Германии в 1570 году, но позже переехал в Голландию, которая затем стала местом инноваций в области искусства и науки, а эта эпоха была названа «Золотой век Голландии». Липперсгей поселился в Миддельбурге, где он изобрёл очки, бинокль и некоторые из самых ранних микроскопов и телескопов.

В Миддельбурге жили Ганс и Захарий Янссены. Часть историков приписывает изобретение микроскопа именно Янссенам, благодаря письмам голландского дипломата Уильяма Бореэля.

В 1650-х годах Бореэль написал письмо врачу французского короля, в котором он описал микроскоп. В своем письме Бореэль сказал, что Захарий Янссен начал писать ему о микроскопе в начале 1590-х годов, хотя Бореэль сам увидел микроскоп спустя годы. Некоторые историки утверждают, что Ханс Янссен помог построить микроскоп, поскольку Захария был подростком в 1590-х годах.

Ранние микроскопы

Ранние микроскопы Янссена были составными микроскопами, в которых использовались по меньшей мере две линзы. Линза объектива расположена близко к объекту и создает изображение, которое подбирается и увеличивается еще дальше второй линзой, называемой окуляром.

Музей Мидделбурга имеет один из первых микроскопов Янссена, датированный 1595 годом. Он имел три скользящих трубки для разных объективов без штатива и был способен увеличивать в три-девять раз истинные размеры объекта. Новости о микроскопах быстро распространились по всей Европе.

Галилео Галилей вскоре улучшил конструкцию сложного микроскопа в 1609 году. Галилей назвал свое устройство occhiolino или «маленький глаз».

Английский ученый Роберт Гук также улучшил микроскоп и исследовал структуру снежинок, блох, вшей и растений.Гук исследовал структуру пробкового дерева и придумал термин «клетка» из латинского cella, что означает «небольшая комната», потому что он сравнивал клетки, которые он видел у пробкового дерева, с небольшими комнатами, в которых жили монахи. В 1665 году он подробно описал свои наблюдения в книге «Микрография».

Микроскоп Гука около 1670-го года

Ранние составные микроскопы обеспечивали куда большее увеличение, чем микроскопы с одной линзой. Однако при этом они сильнее искажали изображение объекта. Голландский ученый Антуан ван Левенгук разработал мощные однообъективные микроскопы в 1670-х годах.

Используя своё изобретение, он первым описал сперматозоиды собак и людей. Он также изучал дрожжи, эритроциты, бактерии из рта и простейших. Микроскопы Левенгука с одним объективом могут увеличивать в 270 раз фактические размеры рассматриваемого объекта.

После ряда улучшений в 1830-х годах данный тип микроскопов стал очень популярным.

Ученые также разрабатывали новые способы подготовки и окраски образцов. В 1882 году немецкий врач Роберт Кох представил свое открытие микробактерии туберкулёза, бацилл, ответственных за туберкулез. Кох продолжил использовать свою методику окраски, чтобы изолировать бактерии, ответственные за холеру.

Самые лучшие микроскопы приближались к пределу увеличительной способности к началу 20-го века. Традиционный оптический (световой) микроскоп не способен увеличивать объекты, размер которых меньше длины волны видимого света. Но в 1931 году был преодолён этот теоретический барьер с помощью создания электронного микроскопа двумя учеными из Германии Эрнстом Руска и Максом Кноллом

Микроскопы развиваются

Эрнст Руска родился последним из пяти детей в Рождество 1906 года в Гейдельберге, Германия.

Он изучал электронику в Техническом колледже в Мюнхене и продолжил изучать высоковольтные и вакуумные технологии в Техническом колледже в Берлине.

Именно там Руска и его советник, доктор Макс Кнолл, сначала изобрели «линзу» магнитного поля и электрического тока. В 1933 году учёные смогли построить электронный микроскоп, который сумел превзойти предел увеличения светового микроскопа.

В 1986 году Эрнст был награждён Нобелевской премией по физике за своё изобретение. Увеличение разрешения электронного микроскопа достигалось за счёт того, что длина волны электрона была ещё меньше, чем длина волны видимого света, особенно при ускорении электронов в вакууме.В XX веке развитие электронных и световых микроскопов не останавливалось.

Сегодня лаборатории используют различные флуоресцентные метки, а также поляризованные фильтры для изучения образцов или использовать компьютеры для обработки изображений, которые не видны человеческому глазу.

Имеются отражающие микроскопы, фазово-контрастные микроскопы, конфокальные микроскопы, а также ультрафиолетовые микроскопы. Современные микроскопы могут даже изображать один атом.

Атом C60

Источник: http://kakizobreli.ru/kto-izobryol-mikroskop/

Микроскоп Левенгука

Изобретателями микроскопа можно считать очковых мастеров, сделавших первые зрительные трубы: 3. Янсена, И. Липперсгея и Я. Мециуса. Ведь ранний микроскоп — это та же зрительная труба, только направленная на ближний объект. В 1624 г.

свой составной микроскоп — оккиолино («маленький глаз») — из хорошо отшлифованных выпуклой и вогнутой линз создал Галилей. Предположительно оккиолино увеличивал в 20 раз. В 1625 г. друг Галилея Дж. Фабер предложил для этого прибора термин «микроскоп» («микро» — мелкий; «скопео» — смотрю). В 1665 г. А.

Левенгук изобрёл микроскопы, увеличивающие в 250-300 раз, и стал первым исследователем микромира.

Антони ван Левенгук

От Гука до Левенгука

Лучшие микроскопы первой половины XVII в. увеличивали не более чем в 20 раз. Таков был и микроскоп английского естествоиспытателя Р. Гука, рассмотревшего с его помощью строение коры пробкового дуба и открывшего живые клетки. В 1664 г.

Гук издал книгу «Микрография» с гравюрами, изображающими увеличенных насекомых и клеточное строение растений.

Под впечатлением от книги Гука голландский торговец Антони ван Левенгук увлёкся изучением микромира и создал микроскопы иной конструкции с 250-300-кратным увеличением.

Зрительная труба. Начало XVII в.

Открытие микромира

Левенгук сконструировал более 20 микроскопов, 9 из них сохранились до наших дней и хранятся в разных музеях мира. Левенгук рассматривал в свои микроскопы всё, что попадалось под руку: чешуйки кожи со своей руки, глаз мухи, срез стебля растения, каплю воды.

В капле воды Левенгук обнаружил настоящий микрозоосад, скопище одноклеточных организмов: амёб, инфузорий и бактерий. Так человек впервые увидел микромир. Левенгук также исследовал кровь и открыл входящие в её состав красные кровяные тельца — эритроциты.

Приборы Левенгука и его открытия подстегнули развитие естественных наук.

Микромир в капле воды

Естествознание (естественная история) — совокупность знаний о природе.

Греческие натурфилософы, изучая природу, не разделяли свои знания на отдельные науки — физику (науку о закономерностях природы, о строении и законах движения материи), химию (науку о веществах), астрономию (науку о Вселенной, звёздах и планетах), географию (науку о Земле), биологию (науку о животных и растениях). Древние изучали природу в целом, и до XVII в. все науки о природе объединялись в единую область знаний — естествознание.

Микро-микроскоп

Микроскоп Левенгука, величиной со спичечный коробок, был совсем не похож на привычный микроскоп — это была крохотная и мощная лупа. Её подносили к глазу, держа за ручку, и через линзу разглядывали объект (препарат), нанизанный на остриё держателя.

Линзы в микроскопах Левенгука — это стеклянные шарики размерами от макового зёрнышка до горошины. Линзу-шарик с очень коротким фокусным расстоянием Левенгук помещал в «оправу» из двух бронзовых пластин. Чтобы линза сфокусировала лучи от препарата на сетчатке, глаз приходилось приближать к ней вплотную, что было неудобно.

Левенгук сошлифовал одну сторону шарика-линзы, превратив его в плоско-выпуклую линзу и увеличив фокусное расстояние.

Изготовление микроскопа. Из куска раскалённого стекла вытягивали нить (1). Кончик стеклянной нити нагревали над пламенем, и на её оплывшем конце нарастал стеклянный шарик-капля (2). Получались заготовки для линз диаметром 2-5 мм на «ножках» (3).

В бронзовых пластинах (4) делали отверстия — гнездо под шарик-линзу (5). Линзу зажимали между пластинами «ножкой» вниз (6).

Фокусное расстояние шарообразной линзы получалось слишком коротким, и, чтобы изображение рассматриваемого препарата (7) чётко отображалось на сетчатке (8), приходилось приближать глаз вплотную к линзе. Для увеличения фокусного расстояния линзу надо было превратить из двояковыпуклой в плоско-выпуклую.

Шарик крепили между пластинами «ножкой» наружу (9) и вместе с пластиной сошлифовывали бок шарика со стороны «ножки» (10). Фокусное расстояние плоско — выпуклой линзы (11) увеличилось, глаз отодвинулся от линзы, а препарат, наоборот, можно было приблизить к линзе.

Развитие идеи

Сферические линзы, подобные шарикам Левенгука, сейчас применяются в волоконно-оптических линиях связи (телефония, Интернет). Оптические микроскопы современного типа появились в середине XVIII в.

Как и телескопы, оптические микроскопы фокусируют свет системой линз, увеличивающей угол зрения, под которым мы рассматриваем объект. Современные оптические микроскопы увеличивают в 2000 раз.

Оптические микроскопы нужны не только биологам для наблюдения микромира, но и врачам для исследования анализов больного, археологам, обследующим свои находки, всем, кто работает с мелкими объектами: ювелирам, часовщикам, сборщикам микросхем и пр.Физики и химики, изучая мельчайшие частицы материи (атомы), пользуются мощными электронными микроскопами, изобретёнными в середине XX в. и увеличивающими до 2 млн раз.

Современный электронный микроскоп

ссылкой

Источник: https://SiteKid.ru/izobreteniya_i_tehnika/mikroskop_levenguka.html

Роль и история изобретения микроскопа

История и изобретение микроскопа связано с тем, что с древних времен человек хотел видеть гораздо меньшие предметы, чем позволял невооруженный человеческий глаз.

Хотя первое использование линзы из-за давности времени остается неизвестным, считается, что использование эффекта преломления света использовалось более чем 2000 лет назад.

Во 2-м веке до нашей эры Клавдий Птолемей описал свойства света в бассейне с водой и точно рассчитал константу преломления воды.

В течение 1 века нашей эры (год 100), было изобретено стекло и римляне глядя через стекло его тестировали. Они экспериментировали с различными формами прозрачного стекла и один из их образцов был толще в середине и тоньше по краям. Они обнаружили, что объект через такое стекло будет выглядеть больше.

Слово «линза» на самом деле происходит от латинского слова «чечевица», они назвали потому, что напоминает форму бобового растения чечевица.

В то же время римский философ Сенека описывает фактическое увеличение через кувшин с водой «…письма, малые и невнятные, рассматриваются расширенные и более четкие через стеклянный кувшин, заполненный водой». Далее линзы не применялись до конца XIII века до изобретения очков. Затем около 1600 г, было обнаружено, что оптические инструменты могут быть сделаны с использованием линзы.

Первые оптические приборы

Ранние простые оптические приборы были с увеличительными стеклами и имели увеличение обычно около 6 x – 10 х. В 1590 году, два голландских изобретателя Ганс Янсен и его сын Захарий при шлифовке линз вручную обнаружили, что сочетание двух линз позволило увеличить изображение предмета в несколько раз.

Они смонтировали несколько линз в трубку и сделали очень важное открытие – изобретение микроскопа.

Их первые устройства были новизной, чем научный инструмент, поскольку максимальное увеличение было до 9 х. Первый микроскоп, сделанный для голландской королевской знати имел 3 раздвижные трубы, 50 см в длину и 5 см в диаметре. Было указано, что устройство имело увеличение от 3 x до 9 x когда полностью раскрыто.

Другой голландский ученый Антони ван Левенгук (1632-1723), считается одним из пионеров микроскопии, в конце XVII века стал первым человеком реально использовавшим изобретение микроскопа на практике.

Ван Левенгук достиг большего успеха, чем его предшественники путем разработки способа изготовления линзы путем шлифовки и полировки. Он достиг увеличения до 270 x, лучшее известное на то время. Это увеличение дает возможность просматривать объекты размером одна миллионная метра.

Антони Левенгук стал более активно участвовать в науке со своим новым изобретением микроскопа. Он мог видеть вещи, которые никто никогда не видел раньше. Он впервые увидел бактерии, плавающие в капле воды.

Он отметил ткани растений и животных, клетки спермы и клетки крови, минералы, окаменелости и многое другое.

Он также обнаружил нематод и коловраток (микроскопических животных) и обнаружил бактерии, глядя на образцы зубного налета от своих собственных зубов.

Люди стали понимать, что увеличение может выявить структуры, которые никогда не видели раньше – гипотеза, что все сделано из крошечных компонентов, невидимых невооруженным глазом тогда еще не рассматривалась.Работы Антони Левенгука в дальнейшем развил английский ученый Роберт Гук, который опубликовал результаты микроскопических исследований «Микрография» в 1665 году. Роберт Гук описал подробные исследования в области микробиологии.

Англичанин Роберт Гук открыл микроскопическую веху и основную единицу всей жизни – клетку. В середине XVII века Гук увидел структурные клетки во время изучения образца, который напомнил ему о небольших монастырских комнатах. Гуку также приписывают быть первым, который использовал конфигурацию трех основных линз, как сегодня используют после изобретения микроскопа.

В 18-19 веках не так много изменений в конструкции основного микроскопа было введено. Были разработаны линзы с использованием более чистого стекла и различной формы для решения таких проблем, как искажение цвета и разрешение плохого изображения.

В конце 1800-х годов немецкий физик-оптик Эрнст Аббе обнаружил, что покрытые маслом линзы предотвращают искажение света при высоком разрешении.

Изобретение микроскопа помогло великому русскому учёному-энциклопедисту Ломоносову в середине 18 века проводить свои опыты двигать русскую науку.

Современное развитие микроскопии

В 1931 году немецкие ученые начали работать над изобретением электронного микроскопа. Этот вид прибора фокусирует электроны на образце и формируют изображение, которое может быть захвачено электронно чувствительным элементом.

Эта модель позволяет ученым просмотреть очень мелкие детали с усилением до одного миллиона раз. Единственным недостатком является то, что живые клетки не могут наблюдаться электронным микроскопом.

Однако цифровые и другие новые технологии создали новый прибор для микробиологов.

Немцы Эрнст Руска и доктор Макс Кноль, сначала создали «линзу» магнитного поля и электрического тока. К 1933 году ученые построили электронный микроскоп, который превзошел пределы увеличения оптического микроскопа на то время.

Эрнст получил Нобелевскую премию по физике в 1986 году за свою работу. Электронный микроскоп может достичь гораздо более высокого разрешения, так как длина волны электрона меньше, чем длина волны видимого света, в особенности, когда электрон ускоряется в вакууме.

Световая и электронная микроскопия продвинулаясь в 20-м веке. Сегодня увеличительные приборы используют флуоресцентные метки или поляризационные фильтры для просмотра образцов. Более современные используют компьютерные технологии для захвата и анализа изображений, которые не видны человеческому глазу.

Изобретение микроскопа в 16 веке позволило создать уже отражающие, фазовые, контрастные, конфокальные и даже ультрафиолетовые устройства.

Современные электронные устройства могут дать изображение даже одного атома.

Источник: https://v-nayke.ru/?p=8860

Микроскоп Левенгука. Первый микроскоп

Одним из наиболее важных изобретений средневековья является разработка микроскопа. Посредством данного устройства удалось рассмотреть структуры, невидимые глазу.

Оно помогло сформировать положения клеточной теории, создало перспективы для развития микробиологии. Более того, первый микроскоп стал двигателем создания новых высокочувствительных микроскопирующих устройств.

Они же стали инструментами, благодаря которым человек смог взглянуть на атом.

Историческая справка о первом микроскопе

Очевидно, что микроскоп – это необычный прибор. И что еще удивительно, так это факт, что его изобрели еще в средневековье. Его отцом считается Антони ван Левенгук.

Но, не умаляя достоинств ученого, следует сказать, что первое микроскопирующее устройство разработал либо Галилей (1609 год), либо Ханс и Захарий Янсены (1590 год).

Однако о последних информации очень мало, как и о виде их изобретения.

По этой причине разработка Ханса и Захария Янсенов не воспринимается всерьез как первый микроскоп. А заслуги разработчика устройства принадлежат Галилео Галилею. Его устройство представляло собой комбинированную установку с простым окуляром и двумя линзами. Этот микроскоп называется составным световым. Позже Корнелиус Дреббель (1620 год) доработал это изобретение.Видимо, разработка Галилео и дальше была бы единственной, если бы Антони ван Левенгук в 1665 году не опубликовал труд о микроскопировании. В нем он описал живые организмы, которые видел при помощи своего однолинзового простейшего микроскопа. Эта разработка и гениально простая, и невероятно сложная одновременно.

Микроскоп Левенгука, опередивший свое время

Микроскоп Антони ван Левенгука – это изделие, состоящее из бронзовой пластинки с прикрепленной к ней линзе и крепежом.

Устройство с легкостью помещалось на руке, но скрывало чрезвычайную мощь: оно позволяло увеличивать объекты в 275-500 раз. Это было обеспечено благодаря установке плоско-выпуклой линзы маленького размера.

И что интересно, до 1970 года ведущие физики не могли придумать, как Левенгук создал такие увеличители.

Ранее предполагалось, что линза для микроскопа шлифовалась на станке. Однако это требовало бы недюжинного упорства и чрезвычайной ювелирной точности. В 1970 году была предложена гипотеза, что Левенгук выплавлял линзы из стеклянной нити.

Он нагревал ее, а потом шлифовал участок, которым была прикреплена стеклянная капля. Это уже намного проще и быстрее, хотя доказать это пока не удалось: собственники оставшихся микроскопов Левенгука не дали согласия на эксперименты.

Однако таким способом можно собирать микроскоп Левенгука даже в домашних условиях.

Структура изделия предельно проста, что говорит и о легкости его использования. В действительности, применять его было чрезвычайно сложно из-за неизвестности фокусного расстояния линзы.

Поэтому перед рассмотрением приходилось подолгу приближать и отдалять устройство от исследуемого среза. Причем сам срез располагался между зажженной свечой и линзой, что позволяла максимально увеличить микроструктуры.

И они становились видимы глазу человека.

Характеристики микроскопа Левенгука

Согласно результатам проведенных опытов, увеличение микроскопа Левенгука было поражающим, как минимум оно увеличивало в 275 раз. Многие исследователи полагают, что ведущий микроскопист средневековья создал устройство, позволившее увеличивать в 500 раз. Научные фантасты указывают цифру 1500, хотя это невозможно без применения иммерсионных масел. Их тогда просто не существовало.

Тем не менее Левенгук задал тон развитию многих наук и понял, что глаз видит далеко не все. Существует микромир, невидимый нам. А в нем еще много увлекательного. С высоты веков следует отметить, что исследователь был пророчески прав. И сегодня микроскоп Левенгука, фото которого расположено ниже, считается одним из двигателей науки.

Некоторые гипотезы о разработке микроскопа

Многие ученые сегодня считают, что микроскоп Левенгука был создан не на пустом месте. Естественно, ученый знал некоторые факты о существовании оптики Галилео. Однако с изобретением итальянца у него нет сходств. Другие историки полагают, что Левенгук взял за основу разработки Ханса и Захария Янсенов. Кстати, о микроскопе последних тоже почти ничего не известно.

Поскольку Ханс и его сын Захарий работали над производством очков, то их разработка, скорее, была похожа на изобретение Галилео Галилея. Микроскоп Левенгука является устройством намного более мощным, так как оно позволяло увеличивать в 275-500 раз.

Такой мощности составные световые микроскопы и Янсенов, и Галилея не имели. Более того, из-за наличия двух линз у них имелось и вдвое больше погрешностей.При этом понадобилось около 150 лет для того, чтобы составной микроскоп догнал микроскоп Левенгука по качеству изображения и по мощности увеличения.

Гипотезы о происхождении линзы микроскопа Левенгука

Исторические источники позволяют подвести итог деятельности ученого. Согласно данным Королевского научного общества Англии, Левенгук собрал порядка 25 микроскопов.

Также ему удалось изготовить почти 500 линз. Неизвестно, почему он не создал столько микроскопов, видимо, эти линзы не давали должного увеличения или были дефектными.

Только лишь 9 микроскопов Левенгука дошли до современности.

Существует интересная гипотеза, что микроскоп Левенгука создавался на основе природных линз вулканического происхождения. Многие ученые полагают, что он просто выплавлял каплю стекла для их изготовления. Другие сходятся во мнении, что ему удалось оплавлять стеклянную нить и делать линзы таким образом. Но факт, что из 500 линз ученому удалось создать только 25 микроскопов, говорит о многом.

В частности он косвенно подтверждает все три гипотезы происхождения линз. Видимо, окончательный ответ вряд ли удастся получить без экспериментов. Но поверить в то, что без наличия высокоточных измерительных приборов и шлифовальных станков ему удалось создавать мощные линзы, достаточно сложно.

Создание микроскопа Левенгука дома

Многие люди, стараясь проверить некоторые гипотезы о происхождении линз, успешно изготовили микроскоп Левенгука у себя дома. Для этого на простой спиртовой горелке нужно расплавить тонкую стеклянную нить, пока на ней не появится капля. Он должна остыть, после чего ее нужно отшлифовать с одной (противоположной от сферической поверхности) стороны.

Шлифовка позволяет создать плоско-выпуклую линзу, отвечающую требованиям микроскопирования. Она же даст увеличение примерно в 200-275 раз. После нужно лишь закрепить ее на твердом штативе и рассматривать интересующие объекты.

Однако здесь существует одна проблема: саму линзу выпуклым концом нужно обратить к изучаемому веществу. Исследователь при этом смотрит на плоскую поверхность линзы. Только так следует применять микроскоп.

Левенгук, отзывы Королевского научного общества о котором в свое время обеспечили ему славную репутацию, скорее всего, именно так создал и применял свое изобретение.

Источник: https://FB.ru/article/191404/mikroskop-levenguka-pervyiy-mikroskop

Изобретение микроскопа

Подробности Категория: Фотометрия 22.02.2015 08:47 15470

Микроскоп — это оптический прибор, позволяющий получить увеличенные изображения мелких предметов или их деталей, которые невозможно рассмотреть невооружённым глазом.

Дословно слово «микроскоп» означает «наблюдать за чем-то маленьким, (от греческого «малый» и «смотрю»).

Глаз человека, как любая оптическая система, характеризуется определённым разрешением. Это наименьшее расстояние между двумя точками или линиями, когда они ещё не сливаются, а воспринимаются раздельно друг от друга.

При нормальном зрении на расстоянии 250 мм разрешение составляет 0,176 мм. Поэтому все объекты, размер которых меньше этой величины, наш глаз уже не в состоянии различить. Мы не можем видеть клетки растений и животных, различные микроорганизмы и др.

Но это можно сделать с помощью специальных оптических приборов — микроскопов.

Как устроен оптический микроскоп

А — окуляр; В — объектив; С — объект; D — конденсор; Е — предметный столик; F — зеркало.

В основе работы оптического микроскопа лежат законы классической оптики. В микроскопе используется явление преломления световых лучей при прохождении сквозь стекло.

Конструкции оптических микроскопов могут различаться, но в любом из них есть 2 основные системы: оптическая и механическая.

В оптическую систему микроскопа входят объектив и окуляр. Объектив — это самая важная часть микроскопа. С его помощью создаётся увеличенное изображение, которое наблюдатель видит в окуляре.

Объектив собирает пучок световых лучей, расходящихся конусом от наблюдаемого предмета. Угол между крайним лучом этого светового потока и оптической осью называется апертурным углом.

В объективе расходящийся световой поток превращается в параллельный.

характеристика объектива — номинальное увеличение, показывающее, во сколько раз объектив увеличивает изображение. Как правило, это ряд величин: 2,5; 3,2; 4; 5; 10; 20; 40; 63; 100; 120.

Разрешающая способность объектива d = 0,61ƛ/A, где ƛ — длина световой волны; А — числовая апертура. Она равна произведению показателя преломления среды между предметом и объективом на синус апертурного угла.

Максимальная разрешающая способность светового оптического микроскопа равна 0,2 мкм.Окуляр — это линза, приближенная к глазу наблюдателя. Она также увеличивает изображение, которое даёт объектив микроскопа, от 5 до 25 раз. Параллельный световой поток преломляется в окуляре таким образом, что изображение фокусируется в глазе наблюдателя.

Чтобы увеличить рассматриваемый объект, его нужно сначала подсветить. В первых микроскопах это делалось с помощью естественного освещения. Позднее для этого стали использовать зеркальце.

Попадая на него, лучи от источника света отражаются и освещают объект наблюдения.

В современном микроскопе освещение регулируют с помощью системы линз, называемых конденсорами, которые собирают лучи от источника света и направляют их на предмет.

Величина, полученная умножением увеличения объектива на увеличение окуляра, показывает общее увеличение микроскопа.

Механическая часть микроскопа состоит из тубуса, в котором закреплены объектив и окуляр. Микроскоп должен быть устойчивым. Поэтому тубус и тубусодержатель находятся на массивном прочном основании. Там же закреплен держатель конденсора. Если в микроскопе несколько объективов, то он оснащён револьверной головкой, которая производит быструю их смену простым поворотом.

Предмет, который необходимо исследовать, размещается на предметном столике.

Микроскоп для наблюдения одним глазом имеет один объектив и называется монокулярным. Для наблюдения двумя глазами созданы бинокулярные микроскопы, оснащённые двумя одинаковыми окулярами.

Вместо одного из окуляров в микроскоп может быть вмонтирован фотоаппарат.

Применение микроскопов

Стереомикроскоп

Оптические микроскопы различают по их назначению.

Увидеть объёмное изображение исследуемого объекта позволяют стереомикроскопы. Их используют в своей работе микрохирурги, стоматологи, офтальмологи, часовщики, наладчики микроэлектронных устройств и др. От этих микроскопов не требуется большое разрешение.

Их задача — обеспечить большую глубину резкости. Поэтому они увеличивают всего лишь в несколько раз или несколько десятков раз. В них нет предметных столиков и систем освещения.

Их конструируют таким образом, чтобы от точки наблюдения до объектива было довольно большое расстояние, позволяющее проводить работы.

Для проведения иммунологических исследований предназначены люминесцентные микроскопы. Они дают возможность изучать объекты, которые светятся под действием ультрафиолетового излучения. Подсветка в них делается ультрафиолетовым светом прямо через объектив. После этого возникает свечение исследуемого вещества.

В технике и машиностроении, в научных лабораториях применяют измерительныемикроскопы, служащие для определения угловых и линейных размеров исследуемого предмета.

С помощью оптических микроскопов учёные изучают состав тканей растений и животных, исследуют поверхности веществ и их структуру, строение минералов и др.

Источник: http://ency.info/materiya-i-dvigenie/fotometriya/393